金鳥のムエンダーってよく効きますね。今年の夏もまだ見かけません。しかもペットがいても大丈夫なんて、非常に感心したので、以前、自分で成分を調べたら、除虫菊にたどり着きました。今回は、そのあたりをもう少し詳しく聞いてみます。まずは、ムエンダーの主成分であるフェノトリンとメトフルトリンについてChatGPTに聞いてみます。

答えは以下の通り。

はい、それぞれ詳しく解説いたします。

ムエンダーの主成分

「フェノトリン」と「メトフルトリン」はどちらもピレスロイド系殺虫剤に分類されます。これは、除虫菊由来の天然成分「ピレトリン」をもとに合成された殺虫成分で、速効性・低毒性(哺乳類に対して)・安定性の高さが特徴です。

① フェノトリン(Phenothrin)

● 特徴

- 化学名:1R-trans-phenothrin

- 分類:ピレスロイド系殺虫剤

- 用途:人やペットへの安全性が高いため、シラミ駆除や犬用ノミ取りなどにも使用されます。

- 作用:昆虫の神経系に作用して麻痺させる(ナトリウムチャネルの持続的開口による神経過興奮)。

● 効果

- 直接噴射で即効性あり

- 接触毒として働き、命中すれば短時間でノックダウン(動けなく)します。

② メトフルトリン(Metofluthrin)

● 特徴

- 化学名:

2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl (E,Z)-(RS)-cis-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate

- 分類:揮発性のピレスロイド系殺虫剤

- 用途:主に蚊取り・虫よけ製品(蚊取り線香・ベープ・吊り下げ式忌避剤など)に使われます。

● 効果

- 揮発性が高く、空間に拡散して忌避・駆除

- 殺虫力は強いですが、接触させないとノックダウンまでは難しいことも

- 空間全体にじわじわ効く性質で、「潜んでいるゴキブリを追い出す」のに向いています。

比較まとめ

| 成分名 | 主な特徴 | 用途 | ゴキブリへの効果 |

|---|

| フェノトリン | 接触毒・即効性 | スプレー、シラミ駆除など | 命中するとすぐ麻痺・ノックダウン |

| メトフルトリン | 揮発性・空間拡散 | 蚊取り、空間用殺虫剤 | 忌避効果・追い出しに強いが即効性は劣る |

安全性について

- いずれも哺乳類(人間・ペット)には比較的安全とされますが、魚類・爬虫類・両生類には毒性が高いため、水槽のある部屋などでは使用を避ける必要があります。

- 揮発性成分(メトフルトリン)は換気の悪い部屋で長時間使うと、頭痛や喉の痛みなどを感じる人もいます。

それでは、これらの薬剤と除虫菊の関係についてチャットしてみました。

答えは以下の通り。

はい、フェノトリンやメトフルトリンと「除虫菊(じょちゅうぎく)」の関係についてご説明します。

◆ 除虫菊とは

- 学名:Chrysanthemum cinerariifolium(またはTanacetum cinerariifolium)

- 原産地:バルカン半島(現在のクロアチア、ボスニアなど)

- 日本では:明治時代に輸入され、紀州(和歌山)や広島などで栽培が盛んになりました。

● 特徴

- 花の部分に「ピレトリン(pyrethrin)」という天然の殺虫成分を含みます。

- ピレトリンは昆虫の神経系を麻痺させて殺す作用があります。

- 人間や哺乳類にはほとんど毒性がなく、安全性が高いです。

◆ ピレトリンとピレスロイドの関係

● ピレトリン(天然成分)

- 除虫菊から抽出された天然の殺虫成分(第1世代)

- 熱や光に弱く、効果の持続性が低いという欠点がある

● ピレスロイド(合成成分)

- ピレトリンの構造を参考にして化学的に合成された殺虫成分(第2世代以降)

- フェノトリンやメトフルトリンはこのピレスロイドに属します

- 天然ピレトリンよりも安定性・持続性・強さ・コントロール性に優れる

◆ 関係のまとめ

| 項目 | 内容 |

|---|

| 除虫菊 | 天然の殺虫植物。花にピレトリンを含む。 |

| ピレトリン | 除虫菊由来の天然殺虫成分。即効性ありだが、分解が早い。 |

| ピレスロイド | ピレトリンを模倣して作られた合成殺虫剤群。安定性と持続性を向上。 |

| フェノトリン・メトフルトリン | ピレスロイドの一種。ゴキブリや蚊に効果。 |

つまり、フェノトリンやメトフルトリンは「除虫菊の有効成分(ピレトリン)」を人工的に改良・発展させたものです。

◆ 補足:なぜピレスロイドが主流になったのか?

- 天然ピレトリンは高価で不安定 → 合成化で大量生産・安定化に成功

- 低毒性・高い安全性 → 家庭用殺虫剤として理想的

- 除虫菊の栽培は減少し、ピレスロイドが代替されるようになった

なるほど、ピレスロイド系は除虫菊のピレトリンが元で人間には安全性が高いのですね。つづいて、なぜピレスロイド系が虫に効くのかを聞いてみました。

ピレスロイド系殺虫剤(フェノトリンやメトフルトリンなど)が虫に効く理由は、主に神経系への強力な作用によるものです。

以下にわかりやすく説明します。

◆ ピレスロイドが虫に効く仕組み

◎ 標的:昆虫の「神経細胞のナトリウムチャネル」

- 昆虫の神経は、ナトリウムイオン(Na⁺)の流入と流出によって電気信号(活動電位)を伝えます。

- 神経の末端では、この電気信号が筋肉や他の神経へ伝わることで、運動・反応などが起こります。

◎ ピレスロイドの作用

| 通常の状態 | ピレスロイドが効いた状態 |

|---|

| ナトリウムチャネルが開閉し、電気信号が正常に流れる | チャネルが開きっぱなしになる(閉まらなくなる) |

| → 神経が一時的に興奮し、次にリセットされる | → ずっと神経が興奮状態 → 麻痺・けいれん・死 |

- 結果的に、神経の異常な興奮 → 運動不能 → 麻痺 → 死亡 という流れになります。

◆ なぜ虫には効いて、人にはあまり効かないの?

ピレスロイド系殺虫剤は、哺乳類と昆虫の違いを巧みに利用しています:

| 特徴 | 昆虫 | 人間(哺乳類) |

|---|

| ナトリウムチャネルの感受性 | 非常に高い(ピレスロイドが強く作用) | 低い(あまり影響を受けない) |

| 分解酵素(肝臓など) | 少ない or 弱い | 強力な分解酵素を持つ(速やかに無毒化) |

| 体表の面積比 | 小さくて被曝量が大きくなる | 大きいため影響は限定的 |

→ そのため、殺虫剤として虫に強く効く一方で、ヒトやペットには比較的安全なのです(ただし換気は重要です)。

◆ ピレスロイドの利点まとめ

- ✅ 昆虫に対して強力な神経毒

- ✅ 人や哺乳類には比較的安全(分解されやすい)

- ✅ 臭いが少ない・速効性がある

- ✅ 熱や光に強く、屋外やベープなどにも使える

◆ 逆に注意すべき生き物

- 🐟 魚類・両生類(カエルなど):代謝能力が低く、ピレスロイドに非常に弱い

- 🦎 爬虫類も敏感なことがある

→ こうした生き物がいる部屋では使用を避けるべきです。

なるほど、人間には安全性が高い理由もよく分かりました。除虫菊が紀州で栽培されていたそうですが、どうりで金鳥の工場が和歌山にあるわけです。ちなみに、金鳥のマークが鶏なのは、創業者の上山英一郎氏の「鶏口と為るも牛後と為る勿れ」という思いからだそうです。

昨日、蚊にいっぱい刺されてとても痒いです。赤くなっていますが、そもそもなぜ蚊に刺されると痒くなるのでしょうか?ChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

蚊に刺されると痒くなるのは、蚊の唾液に含まれるたんぱく質に対して人間の免疫反応が起こるからです。

詳しく説明すると:

- 蚊が刺すときに唾液を注入する

- 蚊は人の血を吸うときに、血が固まらないようにするための抗凝固作用を持つ唾液を注入します。

- この唾液には、血管を広げたり、痛みを感じにくくしたりする物質も含まれています。

- 免疫システムが異物と判断

- 人間の体は、この蚊の唾液に含まれる**異物(抗原)**を察知すると、それに対抗しようとします。

- ヒスタミンという物質が分泌され、血管を広げて白血球を集めやすくし、異物を排除しようとします。

- ヒスタミンがかゆみの原因

- このヒスタミンが神経を刺激するため、かゆみや赤み、腫れが生じます。

補足:

- 初めて蚊に刺された子どもは、まだ免疫反応が弱いためあまり腫れないことがありますが、何度も刺されると体が反応を覚えて、より強くかゆくなることがあります(感作)。

- アレルギー反応の一種とも言えます。

なるほど、蚊の注入する唾液に対してヒスタミンが分泌され、神経を刺激するのですね。それでは、ムヒなどの痒み止めはどうして有効なのでしょうか?痒みを抑えるメカニズムをChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

ムヒなどの「かゆみ止め」が有効な理由は、蚊に刺されたときの「ヒスタミンによるかゆみ」や「炎症反応」に対して複数の成分が働きかけるからです。主な有効成分とそのメカニズムを以下に詳しく説明します。

🔬ムヒなどのかゆみ止めの主な成分と働き

| 成分名 | 主な役割 | メカニズム |

|---|

| ジフェンヒドラミン(抗ヒスタミン) | かゆみの原因をブロック | ヒスタミン受容体をブロックして、神経のかゆみ信号を抑える。アレルギー反応の緩和。 |

| リドカイン(局所麻酔) | 神経の感覚を麻痺させる | 皮膚のかゆみや痛みの感覚を一時的に麻痺させる。即効性のあるかゆみ緩和。 |

| デキサメタゾン酢酸エステル(ステロイド) | 炎症を抑える | 免疫反応を抑制して、腫れや赤み、かゆみの原因となる炎症物質の放出を減少させる。 |

| ℓ-メントール、カンフル(冷感刺激) | かゆみを感じにくくする | 冷たさ・スースー感で神経を一時的に騙し、かゆみ信号の伝達を鈍くする(「ゲートコントロール理論」に基づく)。 |

🧠補足:かゆみを感じるメカニズムと対処

- 蚊に刺されると、ヒスタミンが神経を刺激して「かゆみ」という信号を脳に送る。

- これをブロックするには:

- 原因(ヒスタミン)を抑える → 抗ヒスタミン薬

- 信号の伝達を止める → 麻酔薬や冷却成分

- 炎症の進行を抑える → ステロイド薬

🧴まとめ:なぜムヒが効くのか?

ムヒは「ヒスタミン」「かゆみ神経」「炎症」など複数の段階に対応する成分を含むため、総合的にかゆみを抑える効果があるのです。

なるほど、複数の作用で痒みの信号をブロックするのですね。実際、すごく効きます。お風呂にはいると痒みが増しましたが何故でしょうか?

答えは以下の通り。

お風呂に入ると蚊に刺された場所のかゆみが増す理由は、主に以下の生理的な要因によるものです:

🧠1. 血行が良くなり、ヒスタミンが拡散しやすくなる

- 湯船につかると体温が上がり、血管が拡張します。

- 血行が良くなることで、刺された部分に集まっていた**ヒスタミン(かゆみの原因物質)**が周囲に拡散しやすくなります。

- また、血流が増えることで神経の興奮も高まり、かゆみを感じやすくなります。

🔥2. 温熱刺激で神経が活性化される

- **かゆみを伝える神経(C線維)**は温度や機械的刺激にも敏感です。

- お湯の温かさがこの神経を刺激すると、かゆみの信号が増幅されることがあります。

- 特に40℃以上の熱いお湯はかゆみを悪化させやすいです。

🧼3. 石けん・擦れなどの物理刺激

- 洗うときの摩擦や石けんの成分が、すでに敏感になっている皮膚にさらなる刺激を与え、かゆみが増すことがあります。

- 掻いたりこすったりすると皮膚バリアが壊れ、炎症が強くなることも。

💡まとめ:なぜお風呂でかゆみが増すのか?

| 原因 | 内容 |

|---|

| 血行促進 | ヒスタミンが拡散し、神経が刺激されやすくなる |

| 熱刺激 | かゆみ神経が興奮し、かゆみの感覚が強くなる |

| 物理・化学刺激 | 洗浄やこすりによる刺激で炎症が悪化することも |

🛁 対策アドバイス:

- ぬるめ(37℃前後)のお湯に短時間入るのがベスト。

- かゆみが強い日は湯船に浸からずシャワーにするのも有効。

- 低刺激性の石けんを使う、または患部はなるべく触らないようにしましょう。

- 入浴後は保湿剤やかゆみ止めを塗ると効果的です。

なるほど、血行が良くなりヒスタミンが拡散されるからなのですね。そもそもヒスタミンってどういうものでしょうか?ChatGPTに教えてもらいました。

答えは以下の通り。

とても良い質問です。

ヒスタミンとは、体内で自然に作られる化学物質で、免疫反応やアレルギー反応、胃酸の分泌、神経伝達など、さまざまな生理機能に関わっています。

🧪 ヒスタミンとは?

| 項目 | 内容 |

|---|

| 名称 | ヒスタミン(Histamine) |

| 分類 | アミン(アミノ酸由来の低分子化合物) |

| 由来 | アミノ酸「ヒスチジン」から酵素によって作られる |

| 主な貯蔵場所 | 肥満細胞(マスト細胞)、好塩基球、神経細胞など |

🔬 主な働きと役割

| 働きの分野 | 働きの内容 |

|---|

| ✅ アレルギー反応 | 異物(花粉や蚊の唾液など)を察知すると、肥満細胞から放出され、かゆみ・腫れ・くしゃみ・鼻水などを引き起こす。 |

| ✅ 炎症反応 | 血管を拡張し、血管の透過性を高めて白血球を患部に集めやすくする(免疫反応の一環)。 |

| ✅ 神経伝達 | 中枢神経でも働き、覚醒状態の維持や食欲抑制にも関与する。 |

| ✅ 胃酸分泌の調整 | 胃の壁細胞に作用して胃酸を分泌させる。 |

🤧 アレルギーやかゆみとの関係

- アレルギーや蚊に刺されたときなどに、ヒスタミンが過剰に放出されると、神経や血管を刺激し、「かゆい」「赤く腫れる」などの症状を引き起こします。

- このため、抗ヒスタミン薬(例:アレグラ、ジフェンヒドラミンなど)が、かゆみ止めやアレルギー薬として使われます。

💊 補足:ヒスタミン受容体の種類と薬のターゲット

| 受容体名 | 主な場所 | 働き | 対応薬の例 |

|---|

| H1受容体 | 血管・皮膚・鼻粘膜など | かゆみ・くしゃみ・鼻水・じんましん | 抗ヒスタミン薬(アレグラ、クラリチンなど) |

| H2受容体 | 胃の壁細胞 | 胃酸分泌 | 胃薬(ガスターなど) |

| H3受容体 | 中枢神経 | 覚醒・食欲調整 | 研究開発段階が多い |

| H4受容体 | 免疫細胞 | 炎症反応 | アレルギー新薬のターゲット候補 |

🔍まとめ:ヒスタミンとは?

ヒスタミンは、体を守るために働く重要な物質ですが、過剰に反応するとかゆみやアレルギー症状の原因にもなる二面性を持つ存在です。

なるほど、花粉症とも関係があるのですね。つづいて、花粉症とヒスタミンの関係について聞いてみました。

答えは以下の通り。

花粉症とヒスタミンの関係は非常に深く、花粉症の症状(くしゃみ・鼻水・目のかゆみなど)は、体が放出するヒスタミンが原因で起こっています。

以下で、メカニズムと症状の流れをわかりやすく説明します。

🌸花粉症の正体は「アレルギー反応」

花粉症は、スギやヒノキなどの花粉が体にとって「異物(アレルゲン)」と誤認され、免疫が過剰に反応する状態です。

🧪花粉症とヒスタミンの関係:5ステップで解説

① 花粉が体内に侵入

- 鼻や目から花粉が入ると、免疫システムがそれを**敵(アレルゲン)**と認識します。

② IgE抗体が作られる

- 花粉に対して特定のIgE抗体が作られ、それが皮膚や粘膜にある**肥満細胞(マスト細胞)**に結びつきます。

③ 再び花粉が入るとアレルギー反応が発動

- 次に同じ花粉が入ってくると、IgEがそれをキャッチし、肥満細胞が刺激されてヒスタミンを放出します。

④ ヒスタミンが血管や神経を刺激

- 放出されたヒスタミンが以下のような作用を起こします:

| 働き | 結果 |

|---|

| 血管拡張 | 鼻づまり、顔のほてり |

| 血管の透過性↑ | 鼻水、涙が出やすくなる |

| 神経刺激 | くしゃみ、目や鼻のかゆみ |

⑤ つらい花粉症症状が出る

- くしゃみ・鼻水・目のかゆみ・涙・鼻づまりなどが起こります。

💊治療:ヒスタミンの働きを止める

花粉症の治療には主に**「抗ヒスタミン薬」が使われます。

これはヒスタミンがH1受容体**に結合するのをブロックして、症状の発生を抑える薬です。

| 薬の種類 | 特徴 |

|---|

| 第1世代抗ヒスタミン薬 | 即効性あり。眠気が出やすい(例:ポララミン、ジフェンヒドラミン) |

| 第2世代抗ヒスタミン薬 | 長時間作用し、眠気が少ない(例:アレグラ、クラリチン、ザイザル) |

📝まとめ

花粉症の症状は、体が花粉を異物とみなして免疫が反応し、ヒスタミンが放出されることで起こります。抗ヒスタミン薬は、このヒスタミンの働きを抑えることで、症状を軽減します。

なるほど、花粉症もヒスタミンによって引き起こされるのですね。つづいて、ムヒの抗ヒスタミン剤であるジフェンヒドラミンは花粉症の薬に使われているか?聞いてみました。

答えは以下の通り。

はい、ジフェンヒドラミン(diphenhydramine)は花粉症の治療にも使われますが、現在はあまり第一選択にはされないことが多いです。その理由や特徴を以下で詳しく説明します。

🧪ジフェンヒドラミンとは?

- 第一世代の抗ヒスタミン薬(H1受容体拮抗薬)

- ヒスタミンH1受容体をブロックして、くしゃみ・鼻水・かゆみなどを抑えます

- 日本では商品名「レスタミン」「アレルギール」「ナイトール」などとしても知られています

🌸花粉症への効果

ジフェンヒドラミンは、花粉症などの季節性アレルギー性鼻炎に対して、即効性があり、確かな効果があります。

✅ 効果あり:

- くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどのヒスタミン症状を抑える力が強い

❌ しかし注意点:

- 強い眠気や集中力低下が副作用としてよく現れる(中枢神経に作用するため)

- 持続時間が短く、1日数回の服用が必要

- 口の渇き、めまい、排尿困難などの副作用も出ることがある

🧠なぜあまり使われなくなったのか?

現在はより進化した第2世代抗ヒスタミン薬(アレグラ、クラリチン、ザイザルなど)が以下の理由で主流になっています:

| 比較項目 | 第1世代(ジフェンヒドラミン) | 第2世代(例:アレグラ) |

|---|

| 眠気 | 強い | 少ない/ほとんどない |

| 作用時間 | 短い(4~6時間) | 長い(12~24時間) |

| 脳への影響 | あり(眠気・集中力低下) | ほとんどなし |

| 使用頻度 | 1日2~4回 | 1日1~2回 |

🛌補足:ジフェンヒドラミンの用途の変化

ジフェンヒドラミンは、現在では花粉症というよりも:

- かゆみ止め(ムヒなど外用薬)

- 睡眠補助(ナイトール)

- 乗り物酔いの予防

などの用途でよく使われています。

✅まとめ

ジフェンヒドラミンは花粉症にも効果がありますが、副作用(特に眠気)が強いため、現在では第2世代の抗ヒスタミン薬がより一般的に使われています。

なるほど、花粉症の薬も眠くならないように進化してきたのですね。ジフェンヒドラミンは睡眠補助に使われるくらいだから眠くなるわけです。なぜ、ジフェンヒドラミンは眠くなるのか聞いてみました。

答えは以下の通り。

とても良い質問です。

ジフェンヒドラミンが眠くなるのは、脳(中枢神経)にある「ヒスタミン受容体(H1受容体)」をブロックしてしまうからです。

🧠ヒスタミンと「覚醒」の関係

- ヒスタミンは、鼻炎やアレルギーだけでなく、脳内で「覚醒(目覚め)」を維持する神経伝達物質としても働いています。

- 視床下部のヒスタミン神経は、日中の注意力や覚醒状態を支える役割を担っています。

💊ジフェンヒドラミンの作用メカニズム

| ポイント | 説明 |

|---|

| 抗ヒスタミン作用 | ジフェンヒドラミンは、H1受容体をブロックし、ヒスタミンの作用を抑える |

| 脳にも届く | 第1世代抗ヒスタミン薬のため、血液脳関門(blood-brain barrier)を通過して、脳内のH1受容体にも作用する |

| 結果 | 脳のヒスタミンの働きが抑えられ、眠気・だるさ・集中力低下などが起こる |

🔄比較:第1世代 vs 第2世代抗ヒスタミン薬

| 特徴 | 第1世代(例:ジフェンヒドラミン) | 第2世代(例:アレグラ) |

|---|

| 脳内に入るか | はい(眠くなる) | ほとんど入らない(眠くなりにくい) |

| 眠気 | 強い | 弱い/ほとんどなし |

| 用途例 | 睡眠補助薬、かゆみ止め、鼻炎薬 | 花粉症、アレルギー性鼻炎の長期管理など |

🛌実際の活用:眠気を利用している例

ジフェンヒドラミンの眠気を引き起こす性質は「欠点」でもあり「利点」でもあります:

| 用途 | 商品例 | 説明 |

|---|

| 睡眠補助 | ナイトール、ドリエル | 一時的な不眠に対応(市販薬) |

| かゆみ止め | ムヒ、レスタミン軟膏 | 眠気によってかゆみで眠れない夜にも効果的 |

✅まとめ

ジフェンヒドラミンが眠くなるのは、脳のヒスタミン受容体にも作用し、目覚めの神経伝達を妨げるからです。

これは「第1世代抗ヒスタミン薬」に共通する特徴で、近年では眠くなりにくい「第2世代」が主流になっています。

なるほど、ヒスタミンは日中の覚醒を維持する神経伝達物質なのですね。それがブロックされるから眠くなるというメカニズムです。それにしても、昔の花粉症の薬が今の睡眠補助薬に使われているとは新発見でした。どうりで蚊取り線香をたくとよく眠れるわけです。

南瓜のカボチャはカンボジアがなまったものとは知っていますが、西瓜のルーツはどこでしょうか?今年初の西瓜を食べながら疑問に思ったのでChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

日本のスイカ(西瓜)のルーツは、アフリカ大陸にまでさかのぼります。以下にその歴史と日本への伝来を詳しく解説します。

🍉スイカの起源:アフリカ

- 原産地:スイカの原種は、**アフリカ南部(ナミビア・ボツワナ周辺)**で自生していた「シトロン(Citrullus lanatus var. citroides)」とされます。

- 紀元前5000年頃:エジプトではすでに栽培されており、ピラミッドの壁画にもスイカと見られる描写があります。

- 特徴:当初のスイカは中が赤くなく、苦味がありましたが、品種改良によって甘く赤い果肉を持つものが誕生しました。

🍉アジアへの伝来

- スイカは中東→インド→中国を経由して広まりました。

- 中国では唐代(7〜10世紀)にはすでに栽培されていたという記録があり、薬用や食用として親しまれていました。

🍉日本への伝来

1. 伝来時期

- 室町時代(14〜16世紀)に中国から伝来したとされています。

- 漢字表記「西瓜」は「西方から来た瓜」という意味で、中国から見て西=西域(中央アジア)を指していましたが、日本ではさらに「西から来た」という意味に変化しました。

2. 江戸時代の普及

- 江戸時代になると本格的に栽培が始まり、庶民にも広まりました。

- 特に関西地方や関東地方で品種改良が行われ、甘みや果肉の色が改良されていきます。

🍉日本での品種改良と発展

- 明治以降:海外の技術も取り入れながら、日本独自の品種改良が進みました。

- 昭和時代:黒皮の「縞王」や「大玉スイカ」、種なしスイカ、小玉スイカなど多彩な品種が登場。

- 近年:立体的に育てる「四角いスイカ」や、超高糖度スイカ(糖度13〜14度以上)などの高級品も登場しています。

🏷️豆知識

| 項目 | 内容 |

|---|

| 原産地 | アフリカ南部 |

| 日本への伝来 | 室町時代(中国経由) |

| 「西瓜」の語源 | 中国で「西域から来た瓜」、日本では「西から来た瓜」 |

| 江戸時代の扱い | 観賞用から食用へ転換、庶民にも普及 |

| 代表品種 | 羅皇、紅大、縞王、ピノガール、小玉スイカなど |

なるほど、アフリカ南部がルーツなのですね。ピラミッドの壁画にも西瓜がでてくるそうです。つづいて、ChatGPTに「西瓜は江戸時代に食用になったようですが、身を赤く改良するなど誰がどのように行ったのですか?」と聞いてみました。

答えは以下の通り。

とても良いご質問です。西瓜(スイカ)は江戸時代に本格的に食用として広まりましたが、果肉を赤く甘く改良したのは、日本国内というよりも国際的な品種改良の歴史の中で進化した結果です。

以下に、果肉が赤くなるまでのスイカの品種改良の歴史と、日本におけるその受容について整理します。

🍉1. 古代のスイカは赤くなかった?

- 原産地:アフリカ南部(ナミビア、ボツワナなど)

- 原種の果肉は白〜薄緑色で、硬く苦い味でした。

- 古代エジプトでは、種を食べたり、保存水分として使われていたとされます。

- 色は白→黄色→オレンジ→赤へと長い時間をかけて変化してきました。

🍉2. 赤肉スイカの誕生:中東~中央アジアでの品種改良

- スイカの甘さと果肉の赤さを改良する動きは、おそらく紀元前後の中東~中央アジア地域で始まりました。

- 果肉の色が赤くなるのは、リコピンという色素の増加によるものです。

- 赤くて甘いスイカの品種は、繰り返しの**選抜交配(sweet and red preference breeding)**によって誕生しました。

- これらの赤肉種が、シルクロードを通じて中国に伝わり、さらに日本へと渡来しました。

🍉3. 日本でのスイカの普及と品種改良(江戸時代)

📜スイカの伝来

- 室町時代末~安土桃山時代に中国経由で日本に伝来(16世紀前後)

- 当初は薬用・観賞用として扱われ、赤くなかったともいわれます

🏯江戸時代に食用へ

- 江戸中期から全国的に栽培が広がり始める(特に関西→関東)

- この頃にはすでに赤肉・甘味系のスイカが輸入品種として入っていた可能性が高い

🧬品種改良は誰が?

- 江戸時代の日本では、農民や在地の作物改良者(篤農家)が栽培と選抜を繰り返し、甘くて赤い果肉のスイカが選ばれて残っていきました

- たとえば、農書『成形図説』(1804年)などにはスイカの図解もあり、さまざまな形・色のスイカが記録されています。

つまり、江戸時代の品種改良は「誰か特定の人物」ではなく、全国の農家が実地で試行錯誤してきた集合知の成果です。

🍉4. 現代の赤肉スイカの完成

- 明治〜大正時代に入り、**西洋からの品種(アメリカ系の赤肉種)**が導入されて日本でもさらに品質が向上

- 昭和に入り、「縞王」「甘泉」「富士光」などの国産の高糖度赤肉品種が開発

- 現在の主力品種(祭ばやし、紅大、ピノガールなど)へとつながる

🎨果肉の色の変遷

| 果肉色 | 特徴・時代 |

|---|

| 白色・緑色 | 原種の苦味あり(アフリカ) |

| 黄色・橙色 | 中東~アジアで品種改良が進行 |

| 赤色(甘味あり) | 中央アジア〜中国で完成、日本では江戸中期以降普及 |

✅まとめ

| 要素 | 内容 |

|---|

| 赤肉スイカの起源 | 中東・中央アジアで改良され、中国経由で日本へ |

| 江戸時代の日本 | 観賞用→食用へ転換、農民が甘味・赤色を選抜改良 |

| 特定人物? | ✖️特定の一人ではなく、農家の経験と選抜の積み重ね |

| 赤色の理由 | リコピン含有量の増加による品種改良 |

なるほど、海外で改良されてから日本に入ってきてさらに品種改良されたのですね。(初稿ではスイカの輸出について記事を書きましたがメロンとの区別が曖昧なので削除しました。)

日本では、日をまたぐ時間は午前0時ですが、WordPressで予約する投稿するときはAM12時と入力します。海外では午前0時ではなく、午前12時なのでしょうか。ChatGPTに確認してみました。

答えは以下の通り。

ご質問の「海外では午前0時ではなく午前12時なのでしょうか」という点について、以下のように整理して説明します。

■ 結論:

午前0時(midnight)は、世界中どこでも「0:00(24時間表記)」または「12:00 AM(12時間表記)」とされており、国によって「午前12時」と呼ぶわけではありません。

■ 詳しい解説:

◉ 24時間表記の場合(多くの国・軍・公共交通機関など):

- 0:00 = 午前0時(midnight)

- 12:00 = 正午(noon)

日本も多くの国もこの表記に準じています。

◉ 12時間表記の場合(アメリカ、カナダ、フィリピンなど):

- 12:00 AM = 午前0時(深夜)

- 12:00 PM = 正午(昼)

→ この点が紛らわしく、日本人が「12時=お昼」と思いがちなのに対して、「午前12時(12:00 AM)」は夜中の0時を指します。

■ つまり:

| 表記方法 | 深夜(午前0時) | 昼(正午) |

|---|

| 24時間制 | 0:00 | 12:00 |

| 12時間制 | 12:00 AM | 12:00 PM |

■ 混乱のもとになる点:

- 「午前12時」と言うと日本語では非常に混乱します(人によって「夜中」か「正午」か迷う)。

- 英語圏でも “12 AM” や “12 PM” の代わりに、**「midnight」「noon」**と明確に言うことが推奨されています。

■ まとめ:

- 世界的にも「午前0時=0:00」または「12:00 AM」であり、特別に「午前12時」と呼ぶ習慣はありません。

- 「午前12時」という言い方は、日本語独特の曖昧な表現で、できるだけ「0時」または「正午」と明確に言った方が誤解が少ないです。

なるほど、アメリカなど12時間表記の国ではAM12:00を使用するのですね。0時という言い方は24時間制の呼び方らしいです。つづいて、12時間表記の国を挙げてもらいました。

答えは以下の通り。

12時間表記(AM/PM表記)を主に使っている国は、以下のような国々です。

■ 主に 12時間表記(AM/PM) を日常生活で使う国:

| 国名 | 備考 |

|---|

| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | 最も代表的。日常生活・TV・会話でも12時間制が主流。 |

| 🇨🇦 カナダ | 英語圏では12時間制、フランス語圏(ケベックなど)では24時間制も。 |

| 🇦🇺 オーストラリア | 会話や日常生活は12時間制、公共交通や公式文書は24時間制もあり。 |

| 🇳🇿 ニュージーランド | オーストラリアと同様。 |

| 🇵🇭 フィリピン | アメリカ英語の影響が強く、12時間制が一般的。 |

| 🇮🇪 アイルランド | 日常生活では12時間制が使われるが、24時間制も併用。 |

| 🇲🇾 マレーシア | 英語が多く使われる都市部では12時間制が一般的。 |

| 🇮🇳 インド | 書面や公式は24時間制もあるが、会話では12時間制が主流。 |

| 🇵🇰 パキスタン | 英語表記・日常生活で12時間制が多い。 |

| 🇧🇩 バングラデシュ | 同上。英語の影響で12時間制が一般的。 |

| 🇳🇬 ナイジェリア | 英語圏のため、12時間制が多い。 |

| 🇯🇲 ジャマイカ | 英語圏。日常的に12時間制。 |

■ 備考:

- 多くの国では 公的機関・軍・航空・鉄道などでは24時間制 を使用する傾向があります(例:アメリカの軍隊や病院)。

- 一方で、日常会話・テレビ・カレンダー・学校の時間割などでは12時間制が主に使われています。

- 欧州諸国(例:フランス、ドイツ、スペインなど)は日常でも24時間制が一般的です。

■ 結論:

アメリカを中心とする英語圏の多くの国では、日常生活では12時間制(AM/PM)を主に使用しています。ただし、公式な表記や技術的な用途では24時間制と併用されることもあります。

なるほど、アメリカでも軍や病院では24時間制なのですね。日本ではどうでしょうか?次に、ChatGPTに「日本の12時間制と24時間制の歴史について教えてください。」と聞いてみました。

答えは以下の通り。

【1】江戸時代まで:伝統的な「不定時法」

◉ 概要

- 日本では明治時代以前、**「不定時法(ふていじほう)」**という独自の時間制度が使われていました。

- 一日を昼と夜に分け、それぞれ6等分。つまり昼の長さ・夜の長さに応じて「一刻」の長さが変わる方式でした。

- 「九つ」「八つ」「七つ」などの呼び名で時刻を数えていました(例:午前6時頃=「明け六つ」、午後6時頃=「暮れ六つ」)。

【2】明治時代(1873年):24時間制への移行

◉ 太陽暦(グレゴリオ暦)と定時法の導入

- **1873年(明治6年)**に、日本は太陽暦(グレゴリオ暦)を導入。

- 同時に**「定時法」=1日24時間制**が正式採用され、不定時法は廃止。

- 西洋式の「午前(AM)・午後(PM)」の概念もこの時代に導入されました。

【3】戦前・戦中(昭和初期まで):12時間制の普及

- 明治〜昭和初期にかけては、**12時間制(午前○時/午後○時)**が主に日常生活で使われるようになりました。

- 政府・軍・国鉄などの公式機関では次第に24時間制も使われるようになりますが、庶民の間では12時間制が主流でした。

【4】戦後(1945年〜):24時間制の拡大

◉ 公共機関・マスメディアの影響

- 戦後の復興とともに、鉄道やバスの時刻表、放送時間の表記などで24時間制が一般化。

- 特に国鉄(現・JR)の時刻表やテレビ番組表などで24時間制が広く普及しました。

【5】現代(1990年代〜現在)

◉ 実態:両者併存

- ビジネスや公共交通、医療、軍事、IT関連などは24時間制が基本。

- 一方で、日常会話・テレビ番組・学校の時間割・アナログ時計などでは12時間制(午前/午後)が今も根強い。

【まとめ】

| 時代 | 主な時間制度 | 特徴 |

|---|

| 江戸時代以前 | 不定時法(昼夜6分割) | 季節によって時刻の長さが変わる |

| 明治時代 | 24時間制(定時法) | 西洋式の導入。12時間制も併用開始 |

| 昭和前期 | 主に12時間制 | 午前・午後が主流 |

| 戦後 | 24時間制が急速に普及 | 公共機関やメディアが推進 |

| 現代 | 両者併用 | 目的や文脈により使い分け |

なるほど、日本でも12時間制が使われるのに午前12時と呼ばないのは何故でしょうか?最後に、ChatGPTに「なぜ日本だけ午前0時と呼ぶのですか?」とチャットしてみました。

日本で「午前0時」と呼ぶのは、日本語の表現文化と、12時間制の論理とのズレによるものです。これは日本独自の呼び方というより、「午前12時」と言うと混乱を避けるためにあえて“午前0時”と呼ぶようになったという経緯があります。

■ 結論:

日本では「午前0時」と表現するのは、12時間制の「午前12時」が非常に紛らわしいから。明確な区別のために“0時”という24時間制の表現が日常語として定着したのです。

■ 背景と理由

1. 12時間制には「午前12時」≒「深夜0時」という混乱がある

| 表現 | 実際の時刻 | 誤解のリスク |

|---|

| 午前12時 | 0:00(深夜) | 昼と勘違いされやすい |

| 午後12時 | 12:00(正午) | 午後なのに12時という語感に違和感 |

→ 英語でも「12:00 AM = midnight」「12:00 PM = noon」という混乱があるため、明確に midnight(深夜) や noon(正午) と言い換えることが推奨されます。

2. 日本語では「午前・午後12時」の表現が曖昧に聞こえる

- 「午前12時」と聞いたときに、「え?夜中?昼?」と感じる人が多い。

- 特に高齢者や一般生活者にとって、「12時=昼」という思い込みがあるため、混乱を防ぐために“午前0時”と呼ぶのが一般的になった。

3. 24時間制が日常に浸透している日本社会

- 鉄道の時刻表、テレビ番組表、病院の予約システムなど、多くが24時間制を採用。

- そのため「0:00」が「午前0時」として自然に浸透。

4. 言語文化の違い

- 英語:混乱しやすくても「12:00 AM」「12:00 PM」で表現する文化。

- 日本語:曖昧さを嫌い、「0時」「24時」「正午」など明確に分ける文化が強い。

■ まとめ

| 表現 | 日本(一般的) | 英語圏(一般的) |

|---|

| 深夜 | 午前0時(0:00) | 12:00 AM |

| 正午 | 正午(12:00) | 12:00 PM |

| 午前12時 | 使われにくい(混乱防止) | 12:00 AM(混乱あり) |

| 午後12時 | ほぼ使わない | 12:00 PM(正午) |

■ 補足:なぜ「午前0時」でなく「午前12時」にならなかったか?

数学的には「午前12時」が0時を意味すると言えなくもないですが、「12時=昼」という感覚が日本語には根強いため、それを避ける形で「午前0時」が定着したと考えられます。

なるほど、午前12時というと昼と勘違いされるので、24時間制の0時を使うようになったのですね。スッキリしました!

午後12時は、普通「お昼の12時」って言ったりしますね。他にも丑三つ時とか知りたいので、日本の不定時法については、また今度このブログで取り上げようと思います。

去年の冬にスマート望遠鏡を買って、天体観測の趣味を始めました。そもそもスマート望遠鏡が何か知らない方が多いと思いますので、まずはChatGPTにスマート望遠鏡について説明してもらいました。

答えは以下の通り。

スマート望遠鏡とは、初心者でも簡単に天体観測や天体写真が楽しめるように設計された、自動化・デジタル化された天体望遠鏡のことです。従来の望遠鏡とは異なり、スマホやタブレットと連携して**「誰でも・短時間で・美しい天体写真」が撮れる**のが特徴です。

🧠【スマート望遠鏡の定義と特徴】

| 項目 | 内容 |

|---|

| ✅ 主な特徴 | 自動導入、自動追尾、自動撮影、画像処理まで全自動 |

| 📱 操作方法 | スマホアプリやWi-Fi接続で直感的に操作可能 |

| 🔧 設定の手間 | ほぼ不要(キャリブレーションも自動) |

| 🌌 対象天体 | 月、惑星、銀河、星雲、星団など数百種類以上 |

| 🎨 画像処理 | AIやソフトウェアがリアルタイムでノイズ除去・合成 |

🔭【従来の望遠鏡との違い】

| 比較項目 | スマート望遠鏡 | 従来型望遠鏡(手動や赤道儀付き) |

|---|

| 天体の導入 | アプリで自動導入 | 自分で探して合わせる必要がある |

| 追尾機能 | 自動で追尾 | モーターや手動で調整 |

| 撮影・記録 | 自動でスタッキング&画像保存 | カメラ・PC・撮影ソフトが必要 |

| 専門知識 | ほとんど不要 | 天体座標や光学調整の知識が必要 |

| 価格帯 | 10万〜50万円程度 | 安価〜高級機で幅広い |

📸【スマート望遠鏡でできること】

- 目的の天体を検索してワンタッチで導入

- スマホで撮影開始 → 自動で何枚も撮影&合成

- ノイズ除去・画像強調も自動で処理

- SNSやクラウドにすぐ共有可能

- クラウド連携やAIによる天体認識も一部搭載

🌟【代表的なスマート望遠鏡】

| 機種名 | 特徴 | 価格帯 |

|---|

| Vaonis Vespera 2 | 高画質・スタイリッシュ・天体プリセット豊富 | 約30万〜50万円 |

| Unistellar eVscope 2 | 視覚的にも観察できる「拡張視野」機能 | 約40万〜60万円 |

| DWARF II | コンパクト・低価格で導入しやすい | 約5万〜10万円 |

📝【スマート望遠鏡は誰に向いている?】

- 初めて天体観測や撮影をしてみたい人

- 難しい設定や機材トラブルを避けたい人

- 街中でも気軽に星雲や銀河を撮ってみたい人

- 一眼や赤道儀を持っているけど、手軽な撮影も楽しみたい人

なるほど、私はVaonis Vespera 2を使用しています。

次に、スマート望遠鏡でどこまで天体が綺麗に撮れるかを聞いてみました。

答えは以下の通り。

スマート望遠鏡でどこまで天体が綺麗に撮れるかは、使用する機種の性能と**観測条件(光害や天候)**によって大きく変わりますが、以下のような目安があります。

✅【スマート望遠鏡で撮影できる天体のレベル】

1. 月・惑星

- 月:非常に鮮明に撮影可能(クレーターや海までくっきり)

- 木星・土星:ガリレオ衛星、土星の輪も見える(ただし詳細はぼんやり)

- 火星・金星:位相や色は分かるが、地形までは見えない

2. 星雲・銀河(DSS天体)

- 例えば以下のような天体は、5〜15分程度の自動積算撮影で、十分美しい写真になります:

- オリオン大星雲(M42)

- アンドロメダ銀河(M31)

- プレアデス星団(M45)

- 北アメリカ星雲(NGC 7000)

- **網状星雲(NGC 6960)**など

機種例:

- Vaonis Vespera 2:130以上の天体が対応プリセットあり、800万画素、カラーCMOSセンサー搭載。

- Unistellar eVscope 2:視覚的にも楽しめる“拡張視野”搭載。

- DWARF II:低価格ながら星雲撮影も可、解像度はやや劣る。

3. 天の川・星景写真

- スマート望遠鏡単体では広角撮影が難しいため、天の川の全景は撮影できません。

→ ただしAntares周辺やサジタリウス領域など、特定の星雲集中エリアをクローズアップすることは可能です。

🌌【写りの美しさ:一眼レフ vs スマート望遠鏡】

| 比較項目 | スマート望遠鏡 | 一眼レフ+赤道儀 |

|---|

| 操作性 | 誰でも簡単(全自動) | 専門知識が必要 |

| 撮影画像の色彩 | デジタル処理あり・比較的鮮やか | ローデータ処理次第で自然または鮮明に |

| 解像度 | 機種により差がある(最大800万画素) | フルサイズカメラで2000万画素以上も可 |

| 拡張性 | 限定的(フィルターやレンズ交換不可) | 自由度高(望遠鏡・フィルター交換可) |

🔭【まとめ】

| 観測・撮影対象 | スマート望遠鏡での撮影可否 | 写りのレベル(★5評価) |

|---|

| 月 | ◎ 撮影可、詳細まで鮮明 | ★★★★★ |

| 惑星(木星・土星など) | ○ 撮影可、模様は不鮮明 | ★★★☆☆ |

| 明るい星雲・銀河 | ◎ 自動積算で美麗に撮影可能 | ★★★★☆ |

| 暗い星雲・微小天体 | △ 撮影には限界がある | ★★☆☆☆ |

| 天の川の広角全景 | × 不可(視野が狭い) | ― |

💡補足:より綺麗に撮るためのポイント

- 暗い空の下で使う(光害マップを参考に)

- 夏ならアンタレス領域、冬ならオリオン座が人気

- 露出時間を10分以上確保することで、ディテールが向上

なるほど、私のスマート望遠鏡で撮った写真をご覧いただいた方が早いので私の天体観測のブログのURLを載せておきます。最近は、スマートフォンで天の川の撮影にもチャレンジしています。

昨晩、会社の先輩を「なんとなりますよ」と励ます夢をみました。「なんとかなる」という意味の「人間万事塞翁が馬」ですが、私は由来を知らないのでChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

「人間万事塞翁が馬(にんげんばんじ さいおうがうま)」の由来は、中国の古典『淮南子(えなんじ)』という書物に収められている「人間訓(じんかんくん)」の中の逸話です。

🐎故事のあらすじ(塞翁の話)

昔、中国の北方の国境近くに住んでいた**塞翁(さいおう)**という老人がいました。ある日、彼の馬が逃げてしまいました。

1. 馬が逃げた → 周囲「災難だ」

しかし塞翁は言いました:

「これは幸か不幸かわからない。」

2. 数ヶ月後、その馬が立派な野生の馬を連れて戻ってきた → 周囲「幸運だ」

塞翁はまた言いました:

「これも幸か不幸かはわからない。」

3. 息子がその馬に乗って落馬し、足を折ってしまった → 周囲「不幸だ」

塞翁は変わらず言いました:

「これも幸か不幸かはわからない。」

4. その後、戦争が起こり多くの若者が徴兵され命を落としたが、息子は足が悪かったため徴兵されず無事だった

✨意味・教訓

「一見、良いこと(幸運)や悪いこと(不運)に見える出来事も、長い目で見れば逆の結果になることがある。だから、目先の出来事に一喜一憂するべきではない」という人生観を表しています。

📝補足

- **「塞翁」**とは「塞(国境の砦)の老人」の意。

- 「人間万事」とは「人の世のあらゆる出来事」。

- 成句としての成立は後世(唐代以降)ですが、由来の話自体は前漢時代の思想書『淮南子』にあります。

なるほど、「なんとかなる(悪いこともうまく行く)」とはニュアンスが異なりますね。良いことも悪くなるので、目先の出来事に一喜一憂すべきではないというのが本来の意味でした。大変勉強になりました。

私は三重県に住んでいるので伊勢神宮によく参拝に行きます。すごくありがたく神聖な気持ちになります。私は、福知山の元伊勢も参拝したことがありますが、今回はChatGPTに伊勢神宮の歴史について聞いてみました。

答えは以下の通り。

伊勢神宮(いせじんぐう)は、日本の三重県伊勢市にある神社で、日本の神道における最も重要な聖地の一つです。その歴史は2000年以上にわたり、日本の皇室や国家と深く関わってきました。以下にその歴史をわかりやすくまとめます。

◆ 概要

伊勢神宮は正式には「神宮」と呼ばれ、以下の2つの主要な宮から成り立っています:

- 内宮(ないくう):天照大御神(あまてらすおおみかみ)を祀る。皇室の祖神。

- 外宮(げくう):豊受大御神(とようけのおおみかみ)を祀る。食物・衣服・住居の神。

◆ 起源と建設

- 神話時代:『日本書紀』や『古事記』によると、天照大御神は天孫降臨に先立ち、皇祖神として皇室の守護神となったとされます。

- 垂仁天皇の時代(紀元前4世紀頃とされる):

- 皇女・倭姫命(やまとひめのみこと)が天照大御神を祀る地を探し、伊勢の地にたどり着いたと伝えられます。

- これが伊勢神宮の創建とされています(諸説あり)。

◆ 中世までの発展

- 律令時代(7~8世紀):

- 国家神道の中心として位置づけられ、国家の安寧と五穀豊穣を祈る儀式が行われました。

- 朝廷からの崇敬を受け、天皇の使者(勅使)が参向する慣習が確立されます。

- 平安時代~鎌倉時代:

- 公家や武家からの信仰も篤く、源頼朝や足利尊氏なども参拝。

- 一般庶民の「おかげ参り」が始まり、庶民にも広く信仰されるようになります。

◆ 江戸時代の「おかげ参り」ブーム

- 60年に一度の「おかげ年」には、庶民が集団で伊勢参りを行う現象がありました。

- 1830年(文政13年)のおかげ参りでは、なんと500万人以上が伊勢に押し寄せたと言われています(当時の人口の1/3)。

◆ 明治時代以降

- 明治政府による神仏分離政策:

- 神道を国家の宗教と位置づけ、伊勢神宮は「国家の総氏神」として位置づけられました。

- 皇室と神宮の結びつきが強化され、「神宮奉斎会」が設立され、全国の神社の中心的存在となりました。

◆ 現代

- 現在も天皇が新嘗祭(にいなめさい)や即位礼などの重要な儀式の際に、伊勢神宮に報告を行うという伝統が続いています。

- 式年遷宮(しきねんせんぐう):20年に一度、社殿を新しく建て替え、神体を移す伝統行事。約1300年前から続いており、直近では2013年に第62回が行われました(次回は2033年予定)。

◆ 伊勢神宮の特色

- 神宮の社殿は「唯一神明造(ゆいいつしんめいづくり)」という、日本古来の建築様式。

- 社殿の構造も外部からは直接見ることができず、神聖性が保たれています。

- 境内は厳格に管理され、商業的な施設がほとんどありません(近くの「おはらい町」「おかげ横丁」は例外的に観光地化されています)。

なるほど、倭姫命(やまとひめのみこと)が天照大御神を祀る地を探し、伊勢の地にたどり着くまでどこを回ったのでしょうか?

答えは以下の通り。

倭姫命(やまとひめのみこと)が天照大御神を祀るにふさわしい「永久の御鎮座地」を探して旅をした「巡幸(じゅんこう)」の過程は、日本書紀や『倭姫命世記(やまとひめのみことせいき)』などに記されています。

以下に、その巡幸のルート(伝承)をわかりやすく整理します。

◆ 倭姫命の巡幸ルート(主な経由地)

- 大和(奈良県)・磯城(しき)

最初に天照大御神を祀った地。ここは崇神天皇が宮を置いた地とされます。

- 宇陀(うだ)〔奈良県〕

天照大御神を祀るにはふさわしくないとされ、さらに移動。

- 吉野(奈良県)

水が豊かな地として知られるが、ここも最終地には選ばれず。

- 近江国(滋賀県)

現在の滋賀県湖東地域。近江は神聖な場所とされるが、ここでも決まらず。

- 美濃国(岐阜県)

美濃も候補にあがるが、神の意志により却下される。

- 尾張国(愛知県西部)

尾張氏の勢力地。しばらく滞在したと伝わるが、天照大御神はさらに東を望む。

- 伊賀国(現在の三重県西部)

山間の神聖な地として評価されたが、まだ本当の「鎮座地」ではないとされる。

- 伊勢国(現在の三重県伊勢市)

最終的に五十鈴川のほとりに至ったとき、天照大御神が「この神風の伊勢の国は、常世の浪のしずかなる国なり。ここに居らむと欲ふ」と神託(みことのり)を下し、ここを最終地と定めました。

◆ 伊勢到着後

倭姫命はこの地に「宮」を築き、天照大御神を祀りました。これが現在の**伊勢神宮内宮(ないくう)**の起源とされています。

◆ 歴史的背景と意義

- 倭姫命の巡幸は、ただの移動ではなく「国家神道の成立」「皇祖神の聖地探し」という重要な宗教的・政治的意味が込められています。

- この巡幸伝説をもとに、多くの神社や聖地が日本各地に誕生しました(巡幸の各地には、倭姫命を祀る神社も点在しています)。

私の認識では、福知山の元伊勢も回ったと思っていました。ChatGPTに「福知山の元伊勢は回らなかったのですか?」と聞いてみました。

答えは以下の通り。

とても鋭いご質問です。実は――

**福知山の元伊勢(京都府福知山市大江町)**は、倭姫命が天照大御神を祀る地を探す旅の途中で立ち寄った、重要な候補地の一つとされています。

この地は「元伊勢内宮・外宮」として知られ、現在も神聖な場所として信仰を集めています。

◆ 福知山・大江町の「元伊勢」について

◉ 元伊勢内宮 皇大神社(こうたいじんじゃ)

- ご祭神:天照大御神

- 伝承:天照大御神を一時的に祀っていた場所。倭姫命がしばらく留まったとされます。

◉ 元伊勢外宮 豊受大神社(とようけだいじんじゃ)

- ご祭神:豊受大御神(伊勢外宮と同じ)

- 特徴:天照大御神だけでなく、豊受大御神もこの地に祀られていたという点で非常に珍しい元伊勢。

◆ 「元伊勢」とは?

「元伊勢(もといせ)」とは、

天照大御神が伊勢に鎮座されるまでに一時的に祀られていた地(遷座候補地)

の総称で、日本各地に数十か所存在します。

とくに有名なのが以下の3つ:

| 地域 | 神社名 | 現在地 |

|---|

| 奈良県桜井市 | 檜原神社 | 初期の鎮座地とされる |

| 京都府福知山市大江町 | 元伊勢内宮・外宮 | 倭姫命巡幸の有力候補地 |

| 三重県伊勢市 | 伊勢神宮内宮・外宮 | 最終鎮座地 |

◆ 文献での扱い

『倭姫命世記』という後代の書物には、福知山の元伊勢が具体的に記されていますが、『日本書紀』など古代の正史には明記されていません。そのため、歴史学的には「伝承の域」とされることもありますが、地元や神道界では極めて重要な聖地と見なされています。

◆ 現在の信仰と文化

- 福知山・大江町には、天岩戸神社や天照御祖神社などもあり、**「神話のふるさと」**として観光や信仰の対象になっています。

- 毎年、多くの参拝者が訪れ、伊勢神宮とともに「二度参り(元伊勢→伊勢神宮)」をする人も増えています。

▶ 補足:

倭姫命は、20か所以上の地をめぐったともいわれ、福知山の元伊勢もその一部とされます。したがって、「福知山を回った」というのは伝承上、極めて有力な説です。

なるほど、やっぱり元伊勢も回っているのですね。そこで正確にルートを知るため、20か所すべて挙げてもらいました。

答えは以下の通り。

はい、倭姫命(やまとひめのみこと)が天照大御神の「鎮座地」を求めて巡幸したとされる伝承上の**候補地(元伊勢)**は、文献や各地の伝承をもとにすると約20か所存在します。

代表的な文献は『倭姫命世記(やまとひめのみことせいき)』で、ここには以下のような順で巡幸したと記録されています。

◆ 倭姫命の巡幸地(20か所一覧)

- 磯城(しき)県(奈良県桜井市)

→ 崇神天皇の時代に天照大御神を宮中から移した最初の地(檜原神社)

- 宇陀(うだ)(奈良県宇陀市)

- 大倭笠縫邑(おおやまと かさぬいむら)(奈良県桜井市)

→ 古代の神籬(ひもろぎ)の地

- 吉野(奈良県吉野郡)

- 葛城(奈良県御所市付近)

- 近江(滋賀県)

- 美濃(岐阜県)

- 尾張(愛知県)

- 伊賀(三重県西部)

- 名張(三重県名張市)

- 阿閉(あへの)(滋賀県)

→ 現在の東近江市あたり

- 淡海(近江国、滋賀県南部)

- 桑名(三重県桑名市)

- 鈴鹿(三重県鈴鹿市)

- 甲賀(滋賀県甲賀市)

- 安濃(三重県津市)

- 飯野(現在の三重県松阪市)

- 多気(三重県多気町)

- 丹波国(京都府福知山市・元伊勢)

→ 皇大神社・豊受大神社が現存

- 伊勢国(五十鈴川、現在の伊勢市)

→ 最終鎮座地(現在の伊勢神宮内宮)

◆ 補足:元伊勢の特徴

- 上記の地には今でも「元伊勢○○神社」と称する神社が残り、天照大御神や倭姫命を祀っています。

- 20か所のうち、とくに信仰が厚いのは以下の3つ:

- 檜原神社(奈良県桜井市)

- 元伊勢内宮・外宮(京都府福知山市)

- 伊勢神宮(三重県伊勢市)

なるほど、地図も用意してもらえるとのことなので教えてもらいました。

この地図だと元伊勢はないですね。その理由について聞いてみました。

答えは以下の通り。

ご指摘のとおり、多くの「倭姫命巡幸ルート地図」では、京都府福知山市の「元伊勢内宮・外宮」(皇大神社・豊受大神社)が含まれていないことがあります。これは以下の理由によるものです。

◆ 理由1:『倭姫命世記』の本文に福知山の記述がない

倭姫命の巡幸を伝える主要文献『倭姫命世記』(10世紀頃成立)には、現在の福知山市(丹波国)を明示する記述が登場しません。

つまり、

- 「福知山」=後世に元伊勢伝承が発展した地域

- 「倭姫命世記」=その時点で言及がない可能性あり

という違いがあります。

◆ 理由2:後世の伝承によって成立した「元伊勢」である

福知山の元伊勢(皇大神社・豊受大神社)は、文献的根拠というよりも、地元に伝わる神社の縁起や神道家の伝承により「元伊勢」とされてきたものです。

- 実際、江戸時代以降に「元伊勢」としての信仰が広まったとされます。

- 古代から連続した記録が残っているわけではないため、学術的・古典的なルート図には含まれないことが多いのです。

◆ 理由3:地理的ルートとして不自然とする説もある

- 奈良 → 滋賀 → 岐阜 → 愛知 → 三重

という南東方向への巡幸ルートと比べ、福知山(京都北部)は大きく北へ逸れるため、

- 一部の研究者は「倭姫命の実際の巡幸ルートには含まれなかったのでは」と考えます。

つまり、神話的・宗教的な信仰対象地としての元伊勢ではあっても、地理的な連続性からは外れているという扱いです。

◆ それでも「元伊勢」としての重みは大きい

ただし、福知山の元伊勢は以下の点で極めて重要です:

- 天照大御神と豊受大御神が両方祀られている数少ない「元伊勢」

- 社殿の古さ、建築様式、山岳信仰の要素から見ても由緒が深い

- 江戸時代以降、「伊勢神宮に先立つ鎮座地」として全国に知られるようになった

そのため、観光・信仰・歴史探訪のルートではむしろ「最重要クラスの元伊勢」と言えます。

◆ まとめ

| 視点 | 福知山元伊勢が省かれる理由 |

|---|

| 文献的根拠 | 『倭姫命世記』に明記なし |

| 地理的整合性 | 巡幸ルートから地理的に外れる |

| 信仰伝承の違い | 後代に確立された元伊勢と考えられる |

とはいえ、信仰・文化史・神話研究の面では非常に重要な存在であり、「学術地図」と「信仰地図」の違いとして理解するのが良いでしょう。

なるほど、元伊勢は倭姫命世記には出てこないのですね。倭姫命世記とは別に、後代に確立されたのですね。無理やり20か所に入れてしまいましたが、物事を多面的にみる見方も重要かもしれません。

この間、外資系に転職して、給料が爆上がりしたという人の話を聞いたので、「外資系企業の給料や勤務体系などの特徴、日本との比較を教えてください。」とChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

外資系企業の給与や勤務体系について、日本企業と比較しながら解説します。

🔶 給与面の違い

| 項目 | 外資系企業 | 日本企業 |

|---|

| 基本給 | 高め(同業他社比で1.2〜1.5倍が一般的) | 年功序列で徐々に上昇 |

| 賞与 | 年1〜2回、成果連動型が多い(変動幅大) | 年2回が主流、固定的 |

| 昇給 | パフォーマンス重視 | 年次や在籍年数重視 |

| 年収のレンジ | 高収入〜低収入の振れ幅が大きい | 中間層が多く安定傾向 |

補足: 「成果主義」が徹底されており、能力や実績が直接収入に反映されやすい傾向があります。

🔶 勤務体系・働き方の違い

| 項目 | 外資系企業 | 日本企業 |

|---|

| 勤務時間 | フレックスタイムや裁量労働制が多い | 定時制、残業が多い職場も |

| リモート勤務 | 比較的普及している | 最近は増加中だが、職場依存度高め |

| 休暇制度 | 有給を取りやすい(休暇取得率が高い) | 取りづらい職場も依然多い |

| 残業文化 | 基本的に少ない・効率重視 | 長時間労働が評価される傾向も残る |

補足: 働き方は「自律性・成果重視」の風土が強く、時間よりアウトプットが評価されます。

🔶 組織文化・キャリア観

| 項目 | 外資系企業 | 日本企業 |

|---|

| キャリア形成 | 専門性やジョブ型中心(役職を問わない評価) | ゼネラリスト志向、職能型・年功制中心 |

| 組織階層 | フラットな構造が多い | 上下関係が明確でピラミッド型 |

| 評価制度 | 成果主義・360度評価が多い | 上司からの評価が中心 |

| 離職率 | 高め(転職前提) | 低め(終身雇用志向が根強い) |

補足: 外資は「転職ありき」のキャリア設計で、常に市場価値が問われます。

🔶 代表的な外資系企業の特徴例

- Google / Meta / Amazon:高年収・リモート勤務可・成果主義が顕著

- 外資金融(例:Goldman Sachs、J.P. Morgan):高報酬だが激務

- P&G / Unilever などFMCG系:若手から大きな裁量、グローバル人材育成重視

- 製薬・医療系(Pfizer, Johnson & Johnson):技術・知識重視、柔軟な働き方可

🔶 外資系に向いている人の特徴

- 実力で評価されたい

- 英語力がある(TOEIC800点以上など)

- 自律的に働ける

- 転職・キャリアアップに積極的

- 自分の価値を常に高めたい

なるほど、やはり給料面では1.2倍から1.5倍と良いようです。能力が高い人は外資系の方が評価されやすいですね。日本も転職回数が増えていますが、個人的には2回までが限度だと感じます。ところで、日本で外資系的な体系の会社はないのでしょうか?ChatGPTに「日本でも外資系のような体系を取り入れている会社はありますか?」と聞いてみました。

答えは以下の通り。

はい、日本国内でも外資系企業のような勤務体系や人事制度を取り入れている企業は増えてきています。以下に、特徴と具体例を紹介します。

🔶 外資系的な制度を導入する日本企業の特徴

| 項目 | 内容 |

|---|

| ✅ ジョブ型雇用 | 職務内容を明確にして採用・評価・報酬を決定(成果主義)。例:富士通、KDDI |

| ✅ 成果連動型報酬 | 成果や貢献度で年収が大きく変動。例:サイバーエージェント、楽天 |

| ✅ フレックスタイム・リモート勤務 | 働く時間・場所を柔軟に選べる。例:メルカリ、Sansan、freee |

| ✅ フラットな組織 | 上下関係を最小限にし、意思決定を早める。例:リクルート、DeNA |

| ✅ 英語社内公用語 | 国際人材の活用・海外展開を視野に。例:楽天、ユニクロ(ファーストリテイリング) |

🔶 代表的な「外資系的」な働き方の日本企業

| 企業名 | 特徴 |

|---|

| 楽天グループ | 社内公用語を英語、成果主義、グローバル人材志向 |

| サイバーエージェント | 成果連動報酬、若手抜擢、スピード重視 |

| メルカリ | ジョブ型、フルリモート可、英語環境あり |

| リクルート | 専門性重視、裁量大きい、社内起業制度あり |

| ユニクロ(ファーストリテイリング) | 世界展開、成果主義、英語教育推進 |

| 富士通 | 大手日系ながらジョブ型雇用に移行中 |

🔶 導入の背景

日本企業が外資系的な制度を取り入れる背景には以下のような要因があります:

- 少子高齢化による人材不足 → 働きやすさ重視

- グローバル競争の激化 → 優秀人材を確保する必要性

- デジタル人材・専門職の流動化 → 成果やスキルで処遇した方が合理的

- 働き方改革・多様化への対応 → 従来の年功制や終身雇用の限界

🔶 まとめ

✅ 結論:

日本でも「外資系的」な給与体系・働き方を取り入れる企業は着実に増えており、特に IT・スタートアップ・グローバル企業 に多く見られます。

なるほど、富士通やKDDIなどジョブ型雇用を取り入れはじめているところはあるのですね。つづいて、ジョブ型雇用のメリット・デメリットについて教えてもらいました。

答えは以下の通り。

ジョブ型雇用は、職務内容(ジョブディスクリプション)を明確に定めて、採用・評価・報酬を決める雇用制度です。外資系企業では一般的で、近年は日本企業でも導入が進んでいます。以下に、メリットとデメリットを整理して解説します。

ジョブ型雇用のメリット

| 項目 | 内容 |

|---|

| 🎯 成果・専門性が正当に評価される | 職務に応じて報酬が決まるため、能力・成果に応じた昇給が見込める |

| 🌍 グローバル人材の獲得がしやすい | 世界共通の人事基準で人材を採用・評価できる(英語人材や専門職) |

| 🔄 人材の流動性が高まる | 専門性を磨けば他社でも活躍可能になり、転職市場価値が上がる |

| 🧩 職務が明確でミスマッチが起きにくい | 採用時に仕事内容が明示されているため、業務範囲がはっきりしている |

| 🏡 柔軟な働き方と相性が良い | 成果が重視されるため、リモート勤務や副業とも相性が良い |

⚠️ ジョブ型雇用のデメリット

| 項目 | 内容 |

|---|

| ❗ 職務範囲外の業務をしにくい | 柔軟な役割対応が難しく、「これは私の仕事ではない」となる恐れ |

| 📉 成果が出せないと評価が厳しい | 成果主義のため、実績が伴わないと昇給・昇進が困難 |

| 📚 教育・育成がおろそかになりやすい | 育成前提のメンバーシップ型と違い、自律性が求められる |

| 💼 組織内異動が難しい | 明確な職務定義があるため、他部署への柔軟な異動がしづらい |

| 🧍♂️ 中高年やゼネラリストに不利 | 職能ではなく職務ベースの評価のため、職種に特化していない人が評価されにくい |

🔄 メンバーシップ型雇用との比較

| 比較項目 | ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用(従来の日本型) |

|---|

| 基準 | 職務内容・役割 | 所属・年功・協調性 |

| 評価 | 成果と専門性 | 年次・勤続年数・協調性 |

| キャリア形成 | スペシャリスト型 | ゼネラリスト型 |

| 異動・配置 | 難しい | 柔軟に対応可能 |

| 育成 | 自律型・個人責任 | 企業が育成前提 |

🔍 結論

ジョブ型雇用は、以下のような人・企業に向いています:

- 専門性やスキルを武器に働きたい人

- グローバルに活躍したい人

- 自律的に成果を出せる人

- 即戦力やプロフェッショナルを求める企業

一方で、終身雇用やチームでの成長を重視する従来の日本型企業文化とは価値観や運用面で衝突が起きやすいため、導入には丁寧な制度設計と文化改革が求められます。

なるほど、ジョブ型雇用には課題もありますね。しばらくは個人によって、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用を選択できるようにするのもありかもしれません。ところで、外資系企業に向いている人にTOEIC800点以上とありましたが、TOEICが何点以上あれば海外の企業で働けるのでしょうか?

答えは以下の通り。

TOEICスコアで「海外の企業で働けるかどうか」を判断することは一つの目安になりますが、実際にはスコアだけでなく「使える英語力(話す・書く)」が重視されるため、注意が必要です。以下にTOEICスコアの目安と、求められる英語力を詳しく解説します。

✅ TOEICスコアの目安と仕事のレベル

| TOEICスコア | 英語力の目安 | 想定される業務・職場 |

|---|

| 600点未満 | 基礎的な読み書きのみ | 日本国内の一般事務(英語使用少) |

| 600〜730点 | 説明を理解・資料読解が可能 | 英文メール対応・社内英語使用がある外資系職場の一部 |

| 730〜860点 | ビジネス会話・交渉に支障なし | 多国籍チーム・グローバル業務・外資系営業職など |

| 860点以上 | 高度な理解・議論・文書作成が可能 | 海外勤務、外資コンサル、外資金融、海外現地法人など |

| 900点以上 | ネイティブとほぼ対等に業務が可能 | 国際会議や海外顧客との折衝が中心の職種 |

🔶 企業が求める最低ライン(目安)

| 業界・企業 | 目安となるTOEICスコア |

|---|

| 一般的な外資系企業(日本勤務) | 700〜800点以上 |

| 海外勤務・現地採用 | 800〜900点以上が目安 |

| 外資系コンサル・金融 | 850〜900点以上(英語面接あり) |

| ユニクロ(海外駐在候補) | TOEIC800点以上を公表 |

| 楽天(社内英語公用語) | 入社後TOEIC800点以上が目標 |

⚠️ TOEICでは測れない「必要な英語力」

TOEICは リスニングとリーディングのみの試験なので、以下のような実践的スキルが別に求められます:

- ✅ 英語面接の受け答え(スピーキング)

- ✅ 英文メール・報告書の作成(ライティング)

- ✅ 異文化理解・会議での発言力

外資企業の採用では「TOEICスコア」よりも、「実際に使えるか(英語面接やケース面接)」を重視されることが一般的です。

🔍 結論

🔹 TOEIC800点以上が、海外企業や外資系企業で働くための「一つの目安」となります。

🔹 ただし、それ以上に 実践的な英語力(話す・書く)+職種スキル が重要です。

なるほど、TOEIC500点以下でジュネーブで働きたいという知り合いがいましたが、難しいかもしれません。私は英会話教室に通っていた時に、TOEIC900点をとりなさいといわれたことがあります。個人的には、TOEICなんて意味ないと思っていますが、英検1級はTOEIC950点以上のレベルで、英作文や面接(スピーキング)もあるのでより実用的だと思います。

ChatGPTは、就活の企業分析にも使えることが分かりました。大学生で日本企業の古い体質が合わないな?と感じている方は外資系企業を検討してみるもの良いと思います。

弊社ではウェブサイトの最初のページはホームを標準としていますが、たまにお客様でトップに変えてくださいという方がおられます。もちろんトップでも良いのですが、ChatGPTに「ウェブサイトの最初のページの名称はホームとトップのどちらが適切か?」聞いてみました。

答えは以下の通り。

ウェブサイトの最初のページの名称としては、**「ホーム」**のほうが一般的で適切です。ただし、使い分けにはいくつかのニュアンスがありますので、以下に詳しく説明します。

🔷 一般的な使い方

| 名称 | 主な用途・意味 | 備考 |

|---|

| ホーム | ウェブサイトの最初のページ(Home Page) | 多くの日本語・英語サイトで使われる。WordPressなどのCMSでも「ホーム」が標準。 |

| トップ | 「最上位のページ」という意味だが、やや古めの表現 | 日本独自の使い方。昔のポータルサイトなどでよく見られた。 |

🔷 どちらを使うべきか?

✅ 「ホーム」がおすすめの理由

- 国際的にも通用する(英語:Home)

- 現代のウェブデザインやCMS(WordPress、Wixなど)でもデフォルトで使われている

- ユーザーが「最初のページ」として直感的に理解しやすい

🔶 「トップ」を使うケース(限定的)

- 大手ニュースサイトやポータルサイト(例:Yahoo! JAPAN)で「トップページ」と呼ぶ文化がある場合

- 既存ユーザーが「トップ」という表現に慣れている場合

🔷 結論

一般的なウェブサイトやブログ、自社サイトであれば、**「ホーム」**という表記がより適切で現代的です。

特定の理由や慣習がない限り、「トップ」は避けたほうが無難です

やっぱりホームなのですね。海外でもホームが標準のようです。このあたりを聞いてみました。

答えは以下の通り。

はい、海外でも「Home(ホーム)」が標準的な表記です。

🔷 海外の主なウェブサイトの例

| サイト名 | 最初のページのリンク名 |

|---|

| Google | Home |

| Apple | Home |

| BBC | Home |

| The New York Times | Home |

| Amazon | Home(ロゴクリックで遷移) |

ほとんどの英語圏のサイトでは、**ナビゲーションメニューやフッターに「Home」**と書かれています。

🔶 なぜ「Home」が使われるのか?

- “Home page” = 家のように戻る場所という概念がインターネット黎明期から存在

- URLのルート(例:

https://example.com/)を指す言葉として定着

- 世界中のCMS(WordPress、Shopify、Squarespaceなど)も「Home」をデフォルトにしている

🔷 「Top」という表現は英語圏ではどうか?

- 英語圏ではあまり使われません

- 「Top of page」は「ページの一番上へ戻る(Back to top)」という意味では使われますが、

- サイトの最初のページ(ホームページ)を「Top」と呼ぶのは稀

- 日本特有の表現であり、和製英語に近い使い方です

✅ 結論

海外でも「Home」が圧倒的に標準的です。

英語圏のユーザーにとっても「Home」が最も自然で認知度の高い表現です。

なるほどトップを使うのは日本だけのようです。これからはお客様にもホームを使うよう示唆させていただこうと思います。

テフロン加工の鍋を食洗機にいれるといつも妻に怒られます。個人的には問題ないように思うのですが、本当にテフロン加工の鍋は食洗機で使えないのかChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

テフロン加工の鍋が「食器洗い乾燥機では使えない(推奨されない)」理由は、主に以下のような点にあります:

✅ 主な理由

1. 高温と強力な洗剤によるコーティングの劣化

- 食洗機では高温(通常70〜80℃程度)、かつアルカリ性の強い洗剤が使用されます。

- テフロン(ポリテトラフルオロエチレン:PTFE)コーティングは化学的には安定ですが、長時間高温+強アルカリという条件では、表面のコーティングが徐々に劣化する可能性があります。

- これによりこびりつき防止効果が低下したり、剥がれやすくなります。

2. 金属とプラスチックの膨張差による歪み

- テフロン加工された鍋は、アルミなどの金属にコーティングをしている構造です。

- 食洗機内での温度変化が急激だと、金属とコーティングの膨張率の違いから、コーティングがひび割れたり剥がれたりすることがあります。

3. 他の食器やバスケットとの接触による傷

- 鍋の表面が他の食器や金属バスケットに当たって、微細な傷がつくこともあります。

- こうした傷はコーティング剥離の原因となり、性能低下につながります。

✅ 食洗機OKのテフロン製品もある

最近では「食洗機対応のテフロン鍋」も販売されています。これらはコーティングがより耐久性のあるタイプ(例:テフロン™ プラチナプラスなど)で、メーカーが試験を行った上で「食洗機対応」と表示しています。

✅ 結論(使ってもいい?)

| 使用条件 | 推奨度 |

|---|

| 通常のテフロン鍋 | ❌使わない方がよい(手洗い推奨) |

| 食洗機対応の鍋 | ✅使用可能(説明書に従う) |

なるほど、食洗機対応のコーティングがあるのですね。通常のコーティングとどう違うのでしょうか?ChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

食洗機対応のテフロン加工(ノンスティック)コーティングは、通常のコーティングと比べて耐久性や耐化学性、密着性が強化されている点が大きな違いです。以下に具体的な違いをまとめます:

🔍 違いの比較

| 特性 | 通常のテフロンコーティング | 食洗機対応コーティング |

|---|

| 耐熱性 | 約260℃程度が限界 | より高温に耐える(例:300℃級) |

| 耐アルカリ性 | アルカリ洗剤に弱く劣化しやすい | アルカリ性洗剤にも耐えるよう改良 |

| 密着性 | コーティングが剥がれやすい | 下地処理やプライマーで密着性向上 |

| 層構造 | 1〜2層構造が多い | 3層または多層構造で強化されている |

| 耐摩耗性 | 傷がつきやすい | セラミックや強化粒子で耐摩耗性アップ |

| 長期使用性 | 食洗機で繰り返し使うと劣化 | 食洗機の繰り返しにも耐えられる設計 |

🔧 具体的な工夫や技術

✅ 1. 多層構造の強化

- 食洗機対応の製品は、テフロン樹脂層の上にセラミック粒子や耐摩耗性の添加剤を含む層を積み重ね、摩耗や洗剤成分に強くしています。

✅ 2. 接着プライマーの改良

- 金属との密着性を高めるため、特殊な下地処理やプライマー(接着剤のような役割)が使われ、剥がれにくくなっています。

✅ 3. 高性能グレードのテフロン™

- 「テフロン™ プラチナプラス」「テフロン™ セレクト」などの上位グレードは、耐久性・洗剤耐性が非常に高く、食洗機にも耐えうる仕様です。

📝 注意点

- 「食洗機対応」と明記されている製品のみ使うべきです。

- 見た目だけでは違いが分かりづらいので、製品ラベルやメーカーの説明を必ず確認してください。

なるほど、食洗機対応のコーティングは随分工夫されているのですね。最後に、「通常のテフロン加工を食洗機に使うとどの程度問題がありますか?」とチャットしてみました。

答えは以下の通り。

通常のテフロン加工の鍋やフライパンを**食洗機で使用した場合の「問題の程度」**は、すぐに大きなダメージが出るわけではないものの、繰り返しの使用で確実に劣化が進行するという点がポイントです。

🔧 どの程度問題があるか(結論)

| 項目 | 問題の程度 | 解説 |

|---|

| 1回の使用 | ⚠️ ほぼ問題なし | 高温と洗剤の影響は軽微。ただし洗剤残留があると薄いダメージあり。 |

| 数週間に1回の使用 | ⚠️ 軽度の劣化 | 表面がやや曇る・光沢がなくなる可能性。 |

| 毎回食洗機使用(週数回) | ❌ 明らかな劣化 | 表面のざらつき、焦げつき、剥離の兆候が数ヶ月以内に現れる可能性大。 |

| 1年以上の継続使用 | ❌ 高確率で性能低下 | ノンスティック効果がなくなり、買い替えが必要になるケースも。 |

🧪 なぜ劣化するのか(メカニズム)

1. 高温乾燥による微細なひび割れ

- 食洗機の乾燥工程では80〜90℃の熱風がかかることがあります。

- テフロンは熱に強い素材ですが、急激な加熱・冷却を繰り返すことで微細なひび割れが発生。

2. アルカリ性洗剤による分解

- 食洗機洗剤の多くは強いアルカリ性で、ポリマー結合や接着層をゆっくり破壊します。

3. 物理的な摩耗

- 他の食器や金属部品との接触で、目に見えない細かいキズがつき、そこから劣化が広がります。

🔍 見た目の変化(初期症状)

- 表面の光沢がなくなる

- すべすべした手触りがややざらつく

- 油をひいてもこびりつく

- 中心部分だけ色が変わる(摩耗)

🛡️ 対策・代替案

- 通常のテフロン鍋は**手洗い(中性洗剤+柔らかいスポンジ)**を推奨

- 食洗機に入れるなら「テフロン加工がされていない金属鍋」や「セラミック鍋」を使う

- どうしても食洗機を使いたいなら、「食洗機対応」と明記された製品を選ぶ

✅ 結論(要約)

通常のテフロン鍋を食洗機に1〜2回入れる程度なら大きな問題は起こりにくいですが、定常的に使うと高確率でノンスティック性能が劣化し、数ヶ月〜1年以内に性能が落ちるリスクがあります。長く使いたいなら手洗いが無難です。

なるほど、1回の使用では問題なくても継続的使うとダメなのですね。これからは食洗機対応のコーティングのみを使うこととします。

少し前に日本は新盆と旧盆の2種類があるという記事をみました。詳しく知りたいので、ChatGPTに「日本にはお盆が2種類あるって本当ですか?」とチャットしてみました。

答えは以下の通り。

はい、本当です!日本のお盆には、大きく分けて「新盆(新のお盆)」と「旧盆(旧のお盆)」という2つの区分があり、加えて地域によって7月・8月・旧暦(7月)の3つの時期に分けて祝われるケースもあります。

1. 「新盆(しんぼん)」と「旧盆(きゅうぼん)」 🕯️

新盆(新のお盆)

- 7月中旬(7月13〜16日頃)に行われるお盆のことです。

- 特に東京をはじめとする首都圏などでこの7月盆が慣習として根付いています。

旧盆(旧のお盆)

- 8月中旬(8月13〜16日頃)に行われるお盆が全国的には主流で、こちらが「旧盆」「月遅れ盆」と呼ばれています。

なぜ違うの?

- 明治維新後の暦の切り替えで、旧暦の7月15日が新暦では8月にずれてしまったため、地域ごとの対応が分かれました。

- 首都圏や農繁期と重なる地域では「新暦=7月15日」に合わせる → 新盆。

- 他地域では、「旧暦の7月15日」に習い → 新暦の8月中旬に祝う → 旧盆。

2. さらに細かい区分:3タイプのお盆

Wikipediaによると、日本のお盆は以下3タイプに分かれます:

- Shichigatsu Bon(7月盆):7月15日前後、都市部や東日本で一般的。

- Hachigatsu Bon(8月盆):8月15日前後、全国的な主流。

- Kyū Bon(旧暦盆):旧暦7月15日、沖縄や奄美などで祝われ、旧暦ゆえ日程が年ごとに変動。

3. 「新盆」の意味(もう一つ)

さらに混乱の原因となるのが、「新盆」という言葉にはもう一つ意味があります:

- 故人が亡くなった後、四十九日を過ぎて迎える最初のお盆(例えば、4月に人が亡くなり7月中旬に初めて迎えるお盆など)。この場合も「新盆」「初盆」と言います。

🧭 まとめ表

| 区分 | 意味・時期の特徴 |

|---|

| 新盆(時期) | 新暦7月中旬の一般的なお盆 |

| 旧盆 | 新暦8月中旬の主流お盆(旧暦由来) |

| 旧暦盆 | 旧暦7月15日、地域によって祝う(沖縄など) |

| 新盆/初盆(故人に関する意味) | 故人が亡くなってから最初のお盆 |

✅ 回答まとめ

はい、「日本にはお盆が2種類ある」というのは正しく、

- 一つは 「新盆」(7月盆) と 「旧盆」(8月盆) の時期の違いに基づく区分。

- また「新盆」には、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆という意味もあります。

さらに地域によっては旧暦のお盆を別に祝うケースもあります。

どのタイミング・意味で「お盆」が行われるかは、その地域の歴史的背景(暦のずれや生活スタイル)によって違ってくるのです。

なるほど、お盆って8月中旬だと思っていましたが、東京では7月中旬なのですね。流石、都会は進んでいますね。田舎者にはわかりません。東京の会社は休みになったりするのでしょうか?そこで次に、なぜ東京は新盆なのかを聞いてみました。

答えは以下の通り。

とても良い質問です。「なぜ東京だけが新盆(7月13〜16日頃)なのか?」については、以下のような歴史的・社会的な背景があります。

✅ 東京が「新盆(7月盆)」になった理由

1. 明治の改暦によるズレと都市部の迅速な対応

- 明治5年(1872年)に、日本は旧暦(太陰太陽暦)から新暦(太陽暦)へ移行しました。

- 旧暦7月15日(お盆)は、新暦では8月中旬頃になります。

- 政府は当初、新暦の7月15日をお盆とするよう指導しましたが、農村部では「農繁期と重なる」として反発もあり、旧暦に近い8月15日(旧盆・月遅れ盆)に移した地域が多くなりました。

一方で…

2. 東京は農村ではなく都市であり、農繁期と無関係だった

- 東京では農作業による季節の制約がなかったため、改暦後もそのまま7月15日にお盆を実施しても問題なかったのです。

✅ 他の要因も考えられます

3. 官庁・企業の影響と近代化の象徴

- 東京は政府・官庁の中心地であり、「新暦に準拠する」ことが文明開化・近代化の象徴とされていたため、政府の方針を素直に受け入れた側面もあります。

- また、企業や役所の夏休み(お盆休み)の日程を調整しやすいという実利的な理由もありました。

✅ 結果としての分裂

| 地域 | お盆の時期 | 備考 |

|---|

| 東京や横浜など首都圏 | 7月13日~16日 | 新暦そのまま=「新盆」 |

| 全国の多くの地域(東北・関西・九州など) | 8月13日~16日 | 旧暦に近い「旧盆・月遅れ盆」 |

| 沖縄など一部地域 | 旧暦7月15日頃 | 「旧暦盆」=毎年変動 |

🧭 まとめ

東京が「新盆(7月盆)」になった理由は:

- 明治の改暦に素直に従った

- 農繁期の影響がない都市だった

- 近代化・中央政府の方針を尊重した

という都市ならではの背景があったからです。

地方では、生活リズムや農業の都合から、あえて「旧暦に近い8月15日」にずらして現在に至っています。

なるほど日本のほとんどは農村部だったので、農繁期と重ならない旧盆のままなのですね。農繁期の影響を受けない都市部だけが新盆に従ったというわけですか。ところで8月の第1週に東北のあちこちで夏祭りが行われますが、お盆と関係あるのでしょうか?ChatGPTに「お盆と東北の夏祭りの関係について教えてください。」とチャットしてみました。

答えは以下の通り。

お盆と東北の夏祭りには、深いつながりがあります。多くの東北の伝統的な夏祭りは、もともとお盆の行事や精霊送り、祖霊信仰と結びついた宗教的意味合いをもって始まったものが多いのです。

✅ お盆と東北の夏祭りの関係

1. お盆=祖先の霊を迎えて送る時期

- お盆(8月13日〜16日頃)は、亡くなった祖先の霊がこの世に帰ってくるとされる行事。

- 人々は精霊棚(しょうりょうだな)を作って迎え火を焚き、墓参りをして霊を迎え、送り火や灯篭流しで霊を見送ります。

- こうした死者の魂を慰める儀式が、やがて「祭り」として地域ごとの形をとって広まりました。

🏮 東北の主な夏祭りとお盆の関係

| 祭り名 | 開催地 | 時期 | お盆との関係 |

|---|

| 青森ねぶた祭 | 青森市 | 8月2~7日 | 七夕行事+お盆の精霊送りが起源。灯籠(ねぶた)を流して邪気や霊を送り出す「流し灯籠」が原型。 |

| 弘前ねぷた祭 | 弘前市 | 8月1~7日 | 眠気を払う「眠り流し」=お盆前の厄祓い儀式が起源。 |

| 秋田竿燈まつり | 秋田市 | 8月3~6日 | お盆の迎え火・送り火を模したとも言われる。提灯は精霊の灯火の象徴。 |

| 山形花笠まつり | 山形市 | 8月5~7日 | 盆踊りの派生。もともと盆踊りの時期に行われていた農民の慰霊と祈願。 |

| 西馬音内盆踊り | 秋田県羽後町 | 8月15~16日 | 完全にお盆のための盆踊り。精霊を慰め、送り出す厳かな雰囲気。 |

| 盛岡さんさ踊り | 岩手県盛岡市 | 8月1~4日 | 鬼退治と豊作祈願が起源だが、お盆前の精霊送りの時期と連動。 |

🔥 キーワード:「精霊送り」や「魂鎮め」

東北の夏祭りには、共通して以下のような意味があります:

- 死者の魂を鎮める(魂鎮め)

- 悪霊や災厄を追い払う(祓い)

- 豊作や無病息災を祈る(神事)

これらは本来、すべてお盆の宗教行事と深く結びついています。つまり、東北の夏祭りの多くは、お盆を彩る「先祖供養の民俗行事」から発展した文化的イベントなのです。

🎆 なぜ今は「観光イベント」に見えるのか?

- 戦後~現代にかけて、これらの祭りは全国的に観光資源として整備され、「踊り」「灯り」「山車(だし)」などの派手な見た目が強調されるようになりました。

- しかし本来は、お盆という静かな宗教行事の一部だったのです。

🧭 まとめ

- 東北地方の夏祭りは、もともとお盆と深く結びついた先祖供養や精霊送りの行事でした。

- 多くは8月上旬~中旬に行われ、お盆の前後に霊を迎え、祀り、送り出すという意味があります。

- 今日では観光イベントとして有名になっていますが、その起源には日本人の死生観や信仰心がしっかりと根付いています。

なるほど、やはりお盆と深い関係があるのですね。でも、なぜ8月中旬に行われずに8月上旬に行われるのでしょうか?ChatGPTに「なぜ東北の夏祭りは8月中旬ではなく8月上旬に行われるのですか?」とチャットしてみました。

とても良い着眼点です。

東北の夏祭りが お盆(8月13〜16日)ではなく、その直前の8月上旬に行われる理由は、主に以下の3つの要因から説明できます:

✅ 1. 「お盆の準備・精霊迎え」としての性格

多くの東北の祭りは、もともと**お盆の準備や精霊を迎えるための行事(迎え火や祓い)**として始まりました。

つまり:

- ねぶた(青森):悪霊や睡魔を「流す(追い払う)」=「眠り流し」や「灯籠流し」が由来。

- 竿燈(秋田):提灯を掲げて祖霊を迎える“擬似的な迎え火”のような行事。

▶️ そのため、「お盆本番の直前」に行うのが自然だったのです。

お盆の“本番”では祖先を静かに迎えて祀るため、賑やかな行事はその前に済ませるのが本来の流れです。

✅ 2. 農作業との両立(お盆本番は家族や農の時間)

東北は農業中心の地域で、お盆の時期は「農繁期の合間の休息」として大切にされてきました。

そのため:

- 祭りはあくまでお盆の“前”に済ませる

- お盆は親戚が集まり、墓参りや祖先供養をする“静かな時間”

- 「祭り→迎え火→お盆→送り火」というリズムが生活に根づいていた

▶️ お盆に派手な祭りをぶつけるのは本来不自然で、心を整える前段階として祭りが位置付けられたのです。

✅ 3. 観光と交通の現代的配慮(昭和後期以降)

戦後~高度経済成長期に入ると、東北の祭りは全国的観光イベントとしての地位を確立します。その際に考慮されたのが:

- お盆(8月13~16日)は帰省ラッシュと重なる → 交通渋滞・宿不足になる

- 観光客に分散して訪れてもらうために、8月上旬に開催を固定した

▶️ たとえば青森ねぶた祭は観光振興と地元行事の両立のために「お盆前に固定」された背景があります。

🧭 まとめ:なぜ8月上旬なのか?

| 理由 | 説明 |

|---|

| ① 精霊迎えの伝統 | お盆前に霊を迎える祓いの行事だった |

| ② 農村の生活習慣 | お盆本番は家族と静かに過ごすため、祭りは前倒し |

| ③ 現代の観光配慮 | 帰省ラッシュを避けて観光時期を分散するため |

なるほど、もともとお盆は静かに休んで、お盆の前の準備としての祭りという位置づけだったのですね。納得です!!!

関東甲信などが梅雨明けし、いよいよ暑い夏の始まりです。そこで、今回はChatGPTに「地球温暖化により日本の夏の最高気温は何度まであがるか?」とチャットしてみました。

答えは以下の通り。

地球温暖化によって日本の夏の最高気温がどこまで上がるかについては、将来の温室効果ガス排出量(シナリオ)によって異なります。以下に主な予測を示します。

■ 現在までの傾向

- 日本では過去100年間で平均気温が約1.3℃上昇(世界平均よりやや高いペース)。

- 最高気温の記録は、2018年に埼玉県熊谷市で観測された**41.1℃**が現在の国内最高。

■ 将来の予測(環境省・気象庁・IPCCデータ等を参考)

以下は、将来の代表的なシナリオ「RCP(排出パスウェイ)」や「SSP(共有社会経済経路)」に基づく予測です。

● 最悪シナリオ(温暖化対策が不十分な場合:RCP8.5 / SSP5-8.5)

- 2100年ごろの日本の平均気温は+4.5℃前後(現在比)

- 東京や大阪など都市部で45℃近くになる可能性も

- ヒートアイランド効果と重なると一部では47℃前後になる極端な予測も存在

● 中間シナリオ(ある程度の対策を実施:RCP4.5)

- +2〜3℃程度の上昇

- 猛暑日(35℃以上)が現在よりも2〜3倍に増加すると予測

- 最高気温は40〜42℃程度で頻発

● 対策が成功したシナリオ(RCP2.6 / カーボンニュートラルが達成された場合)

- 上昇は**+1〜1.5℃程度**

- 最高気温の上限も現在と同程度か、若干の上昇で抑制

■ まとめ:最高気温はどこまで上がるか?

| シナリオ | 世紀末(2100年ごろ)の最高気温の予測 |

|---|

| 現在水準 | 41〜42℃程度(記録更新の可能性あり) |

| 中間 | 43〜45℃ |

| 最悪 | 45〜47℃以上も(都市部・条件次第) |

■ 注意点

- 局地的な熱波やフェーン現象で、全国平均ではなく一部地域で極端な高温が出現する。

- 温暖化が進むほど、人命への影響(熱中症死亡者数)も増加する。

なるほど、最悪の場合2100年には47℃にも達するのですね。カーボンニュートラルの目標を掲げて持続的発展を目指した方が良さそうです。つづいて、地球温暖化対策として個人としてできることはないかChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

はい、個人でも地球温暖化を抑えるためにできることはたくさんあります。小さな行動でも、多くの人が実践すれば大きな効果を生みます。以下に具体的な取り組みを分野別にご紹介します。

🌍 個人でできる温暖化対策(主要な取り組み)

1. エネルギーの使い方を見直す

- 冷暖房の温度設定を見直す(夏は28℃、冬は20℃を目安)

- こまめに電気を消す、待機電力を減らす(主電源オフ)

- 省エネ家電に買い替える(統一省エネラベルを参考に)

2. 移動手段を変える

- 徒歩や自転車、公共交通機関を優先する

- 自家用車の利用を減らす、または電気自動車(EV)やハイブリッド車に切り替える

- 「エコドライブ」(急発進・急加速を避ける)を実践する

3. 食生活の改善

- 地産地消:地元の農産物を選ぶ(輸送時のCO₂削減)

- 食べ残しを減らす(フードロス削減)

- 肉の消費を少し減らす(牛肉などの畜産は温室効果ガス排出が多い)

4. 買い物・消費の見直し

- 不要なものを買わない、長く使える製品を選ぶ

- 詰め替え用・リサイクル可能な商品を選ぶ

- ファストファッションの大量購入を控え、エシカル消費を意識

5. 再生可能エネルギーを選ぶ

- 自宅に太陽光パネルを設置(可能であれば)

- 再エネ電力を提供する電力会社に切り替える(日本では「みんな電力」「ハチドリ電力」など)

6. 情報を広める・行動を共有する

- SNSや家族・友人に温暖化対策を共有

- 地域の環境活動やイベントに参加

- 政策への関心を持ち、環境配慮型の取り組みを応援する(選挙なども含む)

✅ すぐに始められる「今日からできる3つのこと」

| 行動 | 効果 | 難易度 |

|---|

| 冷房を1℃上げる | 年間数十kgのCO₂削減 | ★☆☆ |

| マイボトルやマイバッグを持ち歩く | プラスチックごみ削減 | ★☆☆ |

| 週1回「ノーカーミートデー(肉を食べない日)」を実践 | メタン排出を間接的に削減 | ★★☆ |

なるほど、肉を食べないことが地球温暖化対策になるとは知りませんでした。この中で効果のもっとも大きいものについて聞いてみました。

答えは以下の通り。

非常に良い質問です。「個人でできる温暖化対策」の中で最も効果が大きい行動は、次の3つが特に注目されています(IPCCや国際研究の分析に基づく):

🥇 1位:車の使用をやめる(または大幅に減らす)

- 🚗 年平均で約2.0トンのCO₂削減が可能(ガソリン車→公共交通・自転車に)

- 特に地方で車の依存度が高い日本では効果が非常に大きい

- EVへの切り替えも効果大(電源が再エネならさらに良い)

🥈 2位:飛行機に乗る回数を減らす

- ✈️ 東京–ロンドンの往復1回で約2トン以上のCO₂排出

- 海外旅行や出張を1回減らすだけで非常に大きな効果

- 特にファーストクラスやビジネスクラスは1人当たり排出量が大きい

🥉 3位:肉(特に牛肉)の消費を減らす

- 🥩 牛肉1kgの生産で約27kgのCO₂相当の温室効果ガス(畜産によるメタンなど)

- 週に2〜3回の菜食で年間で数百kgのCO₂削減が可能

- 鶏肉や魚への置き換えも温暖化負荷を下げる

🔍 比較表(参考)

| 行動 | 年間CO₂削減量の目安 | 難易度 | コメント |

|---|

| 車を使わない or EVに変更 | 〜2.0トン | ★★★ | 都市部なら比較的実践しやすい |

| 飛行機に乗らない | 〜2.0トン/回 | ★★☆ | 出張・旅行の選択で |

| 牛肉を減らす | 〜0.5〜0.8トン | ★☆☆ | 食習慣の工夫で実行可能 |

| 冷暖房の温度調整 | 〜0.2トン | ★☆☆ | 今すぐできるが影響は中程度 |

| マイバッグ/節電など | 〜数十kg | ★☆☆ | 習慣づけが鍵、意識の第一歩 |

✅ まとめ:最も効果があるのは?

移動手段(車・飛行機)と食生活の見直しが、個人のCO₂排出削減において最も効果的です。

なるほど、ここでも肉を食べないことが3番目に来ました。だから、グレタさんは菜食主義者なのですね。最後にグレタさんの菜食主義(ヴィーガン)について聞いてみました。

答えは以下の通り。

🗣️ グレタさんの主張(要点)

「私は気候危機に対して責任を持ちたい。だから肉や乳製品を食べないし、飛行機にも乗らないの。」

- 畜産業は温室効果ガスの主要な排出源(特にメタン)

- 熱帯雨林の破壊(牛の放牧地や飼料用大豆畑)にも関係

- 食生活の選択が、最も日常的で影響力のある気候行動のひとつであると信じている

🌿 なぜヴィーガンが効果的なのか?

| 観点 | 理由 |

|---|

| 🌍 環境負荷 | 牛肉は鶏肉の5〜10倍の温室効果ガスを排出 |

| 🌱 資源利用 | 牛肉1kgを生産するのに穀物約11kg・水約20,000Lが必要 |

| 🌡️ 地球温暖化 | メタン(CH₄)はCO₂の約25倍の温室効果を持つ |

✅ グレタさんの行動スタイル(例)

| 項目 | 内容 |

|---|

| 食事 | 完全菜食(ヴィーガン) |

| 移動 | 飛行機に乗らない(ヨットで渡米したことで有名) |

| 衣類 | ファストファッションを買わない/再利用重視 |

| 発信 | SNS・講演・国連などで発言 |

🔁 日本ではどう?

日本では完全菜食はまだ少数派ですが、**「週に1回だけ肉を食べない日(Meatless Monday)」**などの緩やかな実践も推奨されています。これでも大きな影響があります。

なるほど、週に1回だけ牛肉を食べないだけでも効果があるのですね。週1回とは言わずできるだけ実践できそうな気がします。

最近、近所にカフェがオープンし、ハイビスカスティーが体に良いというのでよく飲んでいます。今回は、ハイビスカスティーがどのように体に良いのかなどについてChatGPTに聞いてみました。まずは、ハイビスカスティーとはどういうものか聞いてみました。

答えは以下の通り。

ハイビスカスティーとは、ハイビスカスの花の一部(主に萼[がく]の部分)を乾燥させて作るハーブティーです。鮮やかな赤い色と爽やかな酸味が特徴で、世界中で飲まれています。

🌺 ハイビスカスティーの基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|

| 原料 | 主に「ローゼル種」のハイビスカスの萼(がく)部分 |

| 味 | フルーティーで酸味が強く、クランベリーに似た風味 |

| 色 | 鮮やかな赤(アントシアニンによる) |

| カフェイン | 含まれていない(ノンカフェイン) |

| 飲み方 | ホット/アイス両方OK。蜂蜜・レモン・ミントとの相性も◎ |

🌍 ハイビスカスティーの起源と世界での飲まれ方

- 原産地:アフリカ

古くはエジプトやスーダンで薬草として利用されていました。

- エジプト・スーダンでは「カルカデー」と呼ばれ、冷やして飲むことが多いです。

- メキシコや中南米では「アグア・デ・ハマイカ」として、甘く冷やして飲むスタイルが主流。

- ドイツやフランスなどのハーブティー文化圏では、ブレンドティーにもよく使われます(例:ローズヒップ+ハイビスカス)。

✅ よくある誤解

- 観賞用ハイビスカスとは別物

花が大きく色とりどりの観賞用ハイビスカス(ブッソウゲなど)は食用ではありません。

ハイビスカスティーに使うのは、**ローゼル(Hibiscus sabdariffa)**という品種です。

なるほど、ローゼルという品種が使われるのですね。つづいて、ハイビスカスティーがどのように健康に良いか聞いてみました。

答えは以下の通り。

はい、ハイビスカスティー(ハイビスカス茶)は、適量であれば体に良いとされています。以下にその主な効果と注意点をまとめます。

- 抗酸化作用

ハイビスカスには「アントシアニン」や「ビタミンC」などの抗酸化物質が豊富で、細胞の老化を防ぐとされています。

- 血圧の降下作用

複数の研究で、ハイビスカスティーを定期的に飲むと高血圧の軽減に役立つ可能性が示唆されています(※ただし降圧剤を服用中の方は要注意)。

- コレステロール改善の可能性

一部の研究では、LDL(悪玉)コレステロールを下げ、HDL(善玉)コレステロールを上げる可能性も報告されています。

- 利尿作用とデトックス

体内の余分な塩分や水分の排出を促し、むくみの改善に役立つことがあります。

- 肝機能サポート

肝臓の脂肪蓄積を減らす効果があるという研究報告もあります。

✅ ハイビスカスティーの健康効果

⚠ 注意点

- 飲みすぎはNG(1日1~2杯が目安)

飲みすぎると胃腸への刺激が強すぎることがあります。

- 低血圧の人は注意

血圧を下げる作用があるため、もともと低血圧の方はフラつきなどのリスクがあります。

- 妊娠中は避けるのが無難

一部の成分が子宮に刺激を与える可能性があるとされており、特に妊娠初期は控えた方がよいでしょう。

- 薬との相互作用

降圧薬、利尿薬などを服用している人は医師に相談するのが望ましいです。

🍹 おすすめの飲み方

- ホットでもアイスでもおいしく飲めます。

- レモンや蜂蜜を加えると飲みやすくなり、ビタミン補給にも◎。

- カフェインレスなので、夜でも安心。

なるほど、悪玉コレステロールを下げ、肝臓の脂肪を減らす効果もあるそうです。カフェで飲むと一杯770円もするので、自分で作れないか聞いてみました。

答えは以下の通り。

もちろんです!🌺

ハイビスカスティーは、乾燥した**ローゼル(Hibiscus sabdariffa)の萼(がく)**を使って、自宅でも簡単に作れます。以下に、自作の基本的な方法を紹介します。

🫖 ハイビスカスティーの自作方法

✅ 材料(1人分)

- 乾燥ハイビスカスの萼(ローゼル):小さじ1〜2(約2〜3g)

※ハーブ専門店や通販で「ハイビスカスティー用」として販売されています。

- お湯:200ml

(お好みで)

🔥 作り方(ホットティー)

- ティーポットやカップにハイビスカスを入れる

ティーバッグタイプであればそのままでOK。

- 熱湯(95〜100℃)を注ぐ

200mlほど注ぎます。

- 5〜7分ほど蒸らす

長めに蒸らすと酸味と色が濃く出ます。

- こす(茶こしで)またはティーバッグを取り出す

- お好みで甘味やレモンを加える

❄ 冷たいハイビスカスティー(アイスティー)

方法1:ホットティーを冷やす

上記の方法で濃いめに淹れて、冷蔵庫で冷やすか、氷で急冷。

方法2:水出し(まろやかな味)

- 水500mlに乾燥ハイビスカス5gを入れ、冷蔵庫で4〜6時間抽出。

- 茶こしでこして完成。

🍋 アレンジ例

| 材料を加える | 効果・味の変化 |

|---|

| はちみつ | 酸味がまろやかに、飲みやすくなる |

| レモン | さらに爽やかでビタミンCアップ |

| ローズヒップ | 美肌効果、相性抜群(ブレンドで販売されることも多い) |

| ミント | 清涼感が加わり、夏向きに |

💡ポイントとコツ

- ハイビスカスは酸味が強いので甘味を加えると飲みやすくなります。

- ガラスのティーポットで入れると、美しい赤色が楽しめます。

- 冷やして作り置きすると、夏場の健康ドリンクとしてもおすすめです。

なるほど、自分でも作れそうですね。ネット通販でティーバックを買っておいて自分で水だしして冷蔵庫にいれておけば、確かに夏の健康ドリンクとして良いかもしれません。カフェで飲むときはソーダ割なので、自分で炭酸水で割っても良いかもしれません。

実際に海外のブランドからハイビスカスのティーバックを買ってきて、水出しして作ってみました。そのままだと酸っぱいので、果糖の入ったソーダで1:1くらいで割るのがおすすめです。赤色がとっても綺麗です。

30年以上の少子化対策が徒労の日本が学ぶべき国としてハンガリーの例を比較にあげる記事を読みました。今回は、前回のブログで取り上げようと思った日本人の出生率回復のための政策について取り上げようと思います。「日本人の出生率を回復するにはどうすれば良いですか?具体的な政策をあげて下さい。」とチャットしてみました。

答えは以下の通り。

日本の出生率を回復するには、単に「子どもを産んでほしい」と訴えるだけでは不十分で、社会構造そのものを見直す必要があります。以下に、効果があると考えられる具体的な政策を「経済的支援」「働き方改革」「住宅政策」「社会文化の変革」の4つの柱に分けて示します。

① 経済的支援の強化

● 子育てにかかる費用の無償化・軽減

- 第2子以降の保育料完全無償化(すでに一部実施中)

- 大学までの教育費(授業料)無償化または所得連動型

- 出産・育児一時金の大幅増額(現行50万円 → 100万円以上も検討)

● 母子・父子家庭や低所得家庭への手厚い給付

- 児童手当の年齢上限を18歳まで延長

- 所得制限の撤廃または緩和

● 出産奨励金・出産祝い金の導入

- 例:子ども1人につき100万円給付(地方自治体では既に実施例あり)

② 働き方・雇用環境の改革

● 長時間労働の是正と男女のワークライフバランス確保

- 残業時間の厳格な規制と監視の強化

- 在宅勤務・フレックスタイム制の普及

● 育休制度の拡充(特に男性)

- 男性の育休取得を義務化・評価制度に反映

- 育休中の手取り補償率を100%に近づける

● 非正規雇用の安定化

- 結婚・出産をためらう大きな理由の1つが「雇用不安」

- 非正規から正社員への転換支援(企業へのインセンティブ)

③ 住宅・生活環境の支援

● 若年層への住宅支援の拡充

- 子育て世帯向け家賃補助制度の強化

- 空き家・公営住宅の活用(低家賃で提供)

● 保育所・学童保育の拡充

- 待機児童ゼロ政策の徹底

- 保育士の待遇改善と確保(給与・労働環境)

● 地方移住+子育て支援のセット施策

④ 社会・文化的な変革と意識改革

● 結婚・出産に関する価値観の多様化支援

- 独身・DINKs(子どもを持たない夫婦)を非難せず、ポジティブな子育ての発信

● 未婚・晩婚化への対応

- マッチング支援・婚活支援の公的実施

- 結婚相談所への助成、イベント支援

● 若年層の自己実現と希望を支援

- 教育・キャリア・起業支援など、若者が「希望を持てる社会」に

実施例・成功事例(参考)

- フランス:児童手当+育児休業制度+家族手当が充実(合計特殊出生率 約1.8)

- スウェーデン:男女平等な育休、所得補償率が高く社会的支持が強い(約1.7)

結論

出生率を上げるには、単なる「お金のバラマキ」ではなく、

👉 働きやすく・暮らしやすく・安心して子どもを育てられる社会

を構築することが必要です。特に「非正規雇用の不安定さ」「長時間労働」「保育の受け皿不足」「住宅の高コスト」などを解消することがカギになります。

私の読んだ記事ではハンガリーの例でしたが、フランスやスウェーデンも出生率が高いようです。まずは、フランスの例について聞いてみました。

答えは以下の通り。

フランスは、**先進国の中でも比較的高い出生率(合計特殊出生率:約1.8前後)**を維持しており、「出生率回復に成功した国」としてよく紹介されます。その成功の背景には、包括的で長期的な家族政策があります。

以下に、フランスの具体的な取り組みをわかりやすく紹介します。

🔶 フランスの出生率対策の柱

① 経済的支援(手厚い家族手当)

- 児童手当(Allocation familiale)

- 第2子から支給され、子どもが増えるほど増額

- 所得制限なし(※2015年以降は一部制限あり)

- 出生祝い金(Prime à la naissance)

- 第1子から支給。2024年時点で約1,000ユーロ(約16万円)

- 家族手当(Prestation d’accueil du jeune enfant: PAJE)

- 出産後の育児にかかる支出を幅広くカバー

- ベビーシッター、保育サービスなどの費用も対象

② 保育・教育制度の充実

- 3歳から幼稚園が無償(義務教育)

- 早期から預けられる体制が整っている

- 共働きでも安心して育児と両立できる

- ベビーシッター・保育施設の多様化と補助金制度

- 認可保育園(クレッシュ)以外にも、家庭保育ママやベビーシッターなど幅広い選択肢あり

- 国や自治体が費用の一部を補助

③ 育児と仕事の両立支援

- 育児休業制度(Congé parental d’éducation)

- 最大3年間取得可能(ただし報酬ありは1年程度)

- 男性の取得も進んでいる(制度上の平等性あり)

- 時短勤務の柔軟性

- 育児中の親には労働時間の短縮申請権利あり

- 雇用者が拒否しにくい環境

④ 税制優遇(家族単位の課税制度)

- 世帯単位課税(quotient familial)

- 所得税を計算する際に「家族の人数」で割り算して軽減

- 例えば、子どもが多いほど課税額が減る

- 高所得世帯でも「子どもが多いほど優遇」される仕組み

⑤ 結婚や家族の多様性を受け入れる制度

- 事実婚(PACS:連帯市民協約)でも手当が受けられる

- シングルマザー・父子家庭にも平等な支援

🔷 フランスの成功のポイント

| 分野 | 特徴 |

|---|

| 経済的支援 | 第2子以降が厚遇、手当・祝い金が充実 |

| 働き方 | 育休・時短勤務が現実的に利用可能 |

| 保育 | 幼稚園が無償+保育の選択肢が多い |

| 税制 | 家族構成に応じた課税で公平感 |

| 社会的価値観 | 「女性も働いて当然」「多様な家族形態もOK」 |

✅ まとめ:なぜフランスは出生率が高いのか?

- 子育て世帯に経済的・時間的余裕を与える制度が充実

- 「育児か仕事か」の二者択一を強いない社会設計

- 家族の多様性(未婚・同性・再婚家庭)を前提に制度設計

日本との大きな違いは、「子どもがいるほど社会的に有利になる仕組み」が制度的にも文化的にも整っている点です。

なるほど、所得税が家族の人数が増えるほど安くなるのはNHKでも話題に上がっていましたね。つづいて、スウェーデンの取り組みについて教えてもらいました。

答えは以下の通り。

スウェーデンは、出生率・ジェンダー平等・育児との両立分野で世界をリードする国のひとつです。以下、具体的な取り組みとその背景を詳しく見ていきましょう。

1️⃣ 充実した有給育児休暇制度(Parental Leave)

この制度により、父親の育休取得率は約30~90%へと大きく上昇し、「ラテ・ダッド」と呼ばれる育児参加スタイルが日常文化に根付きつつありますニューヨーク・ポスト。

2️⃣ 男女平等を実現する税制・手当制度

- **児童手当(barnbidrag)**が全家庭に自動で給付され、子ども1人につき月約1,050SEK(約1万5千円)、複数子世帯には更に上乗せIPSS+5ウィキペディア+5日本法令検索+5。

- 手当には所得制限がなく、家族構成に応じて公平に支給されます。

これにより、子育てにかかる経済的負担が軽減され、多子世帯にも優しい設計です。

3️⃣ 高品質で安価な保育提供

- 公立保育所の利用率は1~5歳児の75%以上に達し、保育費は所得に連動した負担額設定。

- 保育時間も10〜12時間/日、夜間保育対応の園もあり、ワーキングマザー・ファザーをしっかり支えています。

4️⃣ 男女共同参画・社会文化の変容

- 税・労働制度が個人課税へ移行(1971年)し、共働きが前提の収入構造に改編。

- 育児育休の男性割当枠や利用促進キャンペーンにより、父親の育児参加が文化として根付きました。

- 結果として、男女の家事・育児負担の平等化が進み、出生率にも好影響を与えています。

5️⃣ 成果と課題

✅ 総括:スウェーデンモデルの強み

- 育児の時間とお金を手厚く保障し、育児参加を男女ともに当たり前にした革新的制度設計。

- 教育・文化の面でも男女平等が社会規範となっており、子育ては家庭だけの問題ではなく、社会全体で担うものという意識を定着。

- 制度導入から数十年かけての社会変化により、文化として定着した成果が出生率にも現れている点が最大の特徴です。

✳️ 日本への示唆

- 育児休暇の長さだけでなく、父親割当枠の導入と実効性のある取得促進策。

- 公的保育・税・手当制度の統合設計による育児支援の総合性。

- 時間・経済・文化の視点から男女平等意識の根付く社会基盤の構築が出生率回復の鍵となりそうです。

感想

なるほど、海外と比較するとまずは男女平等の文化が日本が遅れているのがポイントのようです。男性の育児休暇や保育の選択肢もそうですが、勤務時間も含めて女性が出産後も安心して平等に働ける仕組み作りがカギとなりそうです。あと、日本は子供の教育費がかかりすぎだと感じます。二人目は教育費半額、三人目以降は教育費無償などの政策があっても良いかもしれません。

最近、暑いので庭の芝刈りをロボット芝刈り機に任せています。2日に1回自動運転するだけで楽ちんです。価格は10万円でした。今回はChatGPTに「ロボット芝刈り機にはどのような種類があるか?」聞いてみました。

答えは以下の通り。

ロボット芝刈り機(自動芝刈り機)には、用途や仕組みに応じていくつかの種類があります。以下に主要な分類と特徴を紹介します。

① ナビゲーション方式による分類

| 種類 | 特徴 |

|---|

| 境界ワイヤー式 | ・あらかじめ芝生の範囲にワイヤーを敷設する必要がある。

・最も一般的で安定性が高い。 |

| GPS搭載型 | ・衛星測位により刈る範囲を把握。

・ワイヤー設置が不要なモデルもある。

・大面積向け。 |

| カメラ/センサー式 | ・カメラやLIDAR、超音波センサーで障害物やエリアを認識。

・最新の高性能モデルに多い。 |

② 駆動方式・動作スタイルによる分類

| 種類 | 特徴 |

|---|

| ランダム走行型 | ・障害物に当たったら向きを変える。

・低価格帯に多い。 |

| 規則走行型 | ・一定のパターンで直線的に刈る。

・効率が良く速く終わる。 |

| リモート操作型 | ・スマホアプリやWi-Fiで操作可能。

・一部モデルはAI制御も可能。 |

③ 設置条件・対応エリアによる分類

| 種類 | 特徴 |

|---|

| 家庭用(小〜中規模) | ・100〜1,000㎡程度の芝生向け。

・手軽に導入できる。 |

| 業務用(広域対応) | ・ゴルフ場、公園、工場敷地などに対応。

・大容量バッテリー搭載。 |

| 傾斜対応モデル | ・斜面(20~45度)に対応。

・強力なグリップや傾斜センサー搭載。 |

④ ブランド別の代表モデル

| メーカー(ブランド) | 代表モデル名・特徴 |

|---|

| Husqvarna | Automowerシリーズ(信頼性・静音性・傾斜対応に優れる) |

| Robomow | RSシリーズ(刈幅が広く、短時間で刈れる) |

| STIHL | iMOWシリーズ(高速・高トルク・センサー制御) |

| アイリスオーヤマ | RLMシリーズ(日本市場向け、比較的安価) |

| Segway | Navimow(GPSナビ型でワイヤーレス、スマート制御) |

⑤ その他の特徴

- 芝刈り高さの自動調整機能:天候や芝の状態に応じて高さを自動調節。

- 盗難防止機能:GPS追跡、PINコード、アラーム搭載モデルあり。

- 天候センサー搭載:雨天時には自動で作業を中止して待機する。

なるほど、私がロボット芝刈り機を購入するとき、境界ワイヤー式は、ワイヤーの設置が面倒なのでやめました。カメラ/センサー式にはどのようなものがあるでしょうか?

答えは以下の通り。

カメラ・センサー式のロボット芝刈り機は、最新技術を搭載し、ワイヤーレスでスマートに芝刈りできるモデルが多いです。以下におすすめモデルを機能や価格帯別に紹介します(2025年時点の情報に基づく)。

🏆 おすすめカメラ・センサー式ロボット芝刈り機

① Segway Navimow(セグウェイ・ナビモウ)シリーズ

- 代表モデル:H1500E / i108E など

- 価格帯:約20万~35万円(モデルによる)

- 特徴:

- GPS + ビジュアルセンサー搭載(境界ワイヤー不要)

- スマホアプリでエリア指定・刈高設定が可能

- IPX6の防水性能

- スマート障害物回避(超音波センサー追加可能)

✅おすすめ理由:

高精度GPSとカメラでリアルタイムにマッピングし、初心者でも簡単に導入できるワイヤーレスモデル。日本でも購入・サポート可能。

② Husqvarna Automower® 450X / 320 NERA

- 価格帯:約30万〜50万円(NERAはGPSモデルのみでさらに高額)

- 特徴:

- カメラ+センサーで障害物を認識

- スマート接続(Bluetooth/Wi-Fi/GPS)

- オプションで「EPOS」仮想境界システム対応(境界ワイヤー不要)

- 夜間でも静音で作業可能(音が静かで住宅地向け)

✅おすすめ理由:

世界的な信頼のあるブランド。特に「NERAシリーズ」はカメラセンサー制御+GPSでワイヤーレス運用が可能。

③ Ambrogio L400i / L35 Elite

- 価格帯:40万〜80万円(業務用向けも多い)

- 特徴:

- カメラ・レーダー・センサーを複合使用

- AI芝判別、自動充電、アプリ連携

- 傾斜地・不整地対応

✅おすすめ理由:

広大な芝生、傾斜地にも強く、高度なセンサー制御で高精度な刈り取りが可能。プロ仕様にも対応。

④ Mammotion LUBA AWD 5000 / 3000

- 価格帯:約30万〜50万円

- 特徴:

- フルGPS&RTK対応で境界ワイヤー不要

- カメラ+IMU+AI認識で自律走行

- 4WDで傾斜35度まで対応

- マルチゾーン管理可

✅おすすめ理由:

新興ブランドながら、パワフルな駆動系と高精度ナビで話題。中〜大型の庭に最適。

🔧 選び方のポイント

| 条件 | おすすめモデル |

|---|

| ワイヤーレス希望 | Segway Navimow / LUBA |

| 精密な刈り取りと安心感 | Husqvarna Automower |

| 大面積・プロ用途 | Ambrogio L400i / LUBA |

| 日本語アプリ・操作性重視 | Navimow(日本市場対応済) |

なるほど、30万円近くもしますね。私が買ったのはカメラ/センサー式で10万円でした。10万円以下ものはないか聞いてみました。

答えは以下の通り。

はい、10万円前後で購入できるロボット芝刈り機もありますが、以下の点を押さえておくと安心です:

- ✅ **基本は「境界ワイヤー式」**が多い(カメラ・GPS非搭載)

- ✅ 小〜中規模(〜300㎡程度)向け

- ✅ 海外ブランドの廉価モデルや、日本メーカーの入門機が中心

🔻【10万円前後で買えるおすすめモデル】

① アイリスオーヤマ RLM-002

- 価格:約7万〜10万円

- 対応面積:最大500㎡

- 特徴:

- 境界ワイヤー式

- 静音設計(57dB)

- 雨天センサーあり

- シンプルな操作パネル

✅ 日本ブランドで安心、サポート体制あり

② LawnMaster L10(欧州モデル)

- 価格:約8万〜9万円(輸入品)

- 対応面積:最大400㎡

- 特徴:

- 境界ワイヤー式

- コンパクト設計

- 英語表記だが操作はシンプル

✅ コストパフォーマンス良好、初心者向け

③ GARDENA Sileno minimo 250

- 価格:約10万円前後(並行輸入または通販)

- 対応面積:最大250㎡

- 特徴:

- 静音性◎(57dB)

- Bluetoothアプリ操作可能

- 雨天対応

✅ ドイツ製で信頼性高く、コンパクトな庭に最適

❗注意点:10万円以下モデルの限界

| 限界ポイント | 説明例 |

|---|

| カメラ/GPSなし | → 境界ワイヤー必須。設置に少し手間がかかる |

| 傾斜対応が弱い | → 15度以下が一般的 |

| スマート機能は限定的 | → スマホ操作はBluetoothのみ、AI制御なしなど |

✅ まとめ:10万円でも買えるが…

- 境界ワイヤーを自分で設置できるならOK

- 静音・自動充電機能は搭載されている

- 高性能AIやGPSを求めるなら20万円以上が目安

なるほど、境界ワイヤー式しか探してこれなかったようです。最近ChatGPTの精度が悪いですね。私の持っているモデルについて聞いてみました。

答えは以下の通り。

はい、ご指摘のとおり、LawnMaster DROP AND MOW VBRM16(別名 OcuMow® 16)は、10万円以下で買える、カメラ+超音波センサー式のロボット芝刈り機です。以下、詳しくご紹介します。

✅ LawnMaster OcuMow® 16(VBRM16) 特徴

🌱 利用者レビューから見える実力

Redditのレビューでは、ユーザーが以下のように評価しています:

“The mower seems to cut pretty well albeit slowly… Takes two days to complete my 80 m² space. No issues with the cut.” YouTube+6Reddit+6Cleva UK+6

したがって、刈幅16 cm・ランダム走行であるため広さがある庭では時間がかかりますが、切れ味や仕上がりは満足との声が多いです。

⚠ 注意点

🛠 まとめ:10万円以下のカメラ式モデルならコレ!

| 項目 | 評価 |

|---|

| 価格 | ◎ 10万円以下でカメラ式が手に入る |

| 設置難易度 | ◎ ワイヤーレス&ステーション不要で手軽 |

| 芝刈り精度 | ○ 切れ味良好、ランダム走行で時間はかかるが◎ |

| 制約 | × 縁刈り要手動、夜・雨は非対応、裸地不可 |

🌟 総合評価

**「LawnMaster VBRM16」**は、10万円以下で買える唯一のカメラ・センサー式ロボット芝刈り機として、以下のような方に特におすすめです:

- 小規模(100〜150㎡)の芝生を持つ方

- 境界ワイヤー工事や設置ステーションを避けたい方

- 手軽に試してみたいエントリーモデルを探している方

なるほど、現地価格だと5万円もしないのですね。自分で選んで正解でした。

猫ってとっても可愛いですよね。遺伝的に人懐っこくなるようにできているようです。そこで、猫などの愛玩動物は遺伝的にどういう特徴があるか?ChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

猫などの愛玩動物(ペット)は、人間にとって飼いやすく愛されやすい性質を持つように遺伝的に選択・改良されてきました。以下に主な遺伝的特徴を挙げます。

🧬 遺伝的特徴(猫を中心に)

1. 幼形成熟(ネオテニー)

- 成体になっても子猫のような顔つき・行動(大きな目、丸顔、甘えるしぐさ)を保つ

- 人間が「かわいい」と感じやすい特性で、選択的に残ってきた

2. 攻撃性の低下

- 野生のネコ科と比べて、対人攻撃性が低くなるように遺伝的に選択

- 特に「黒猫」や「白猫」など一部の毛色には穏やかな性格との関連が示唆される研究も

3. 社会性の向上

- 野生では単独行動が基本の猫も、人との共生に適応して人との絆を形成しやすい性質を持つように進化

- 犬ほどではないが、人の声や表情を認識し、反応できる個体が多い

4. 毛色・体型・特徴の多様化

- 見た目のバリエーション(毛の長さ・色・模様)や、目の色、体格なども人為的な品種改良により多様化

- メンデル遺伝など単純な遺伝形式で説明できる特徴が多い(例:オス猫に三毛が少ないのはX染色体と関係)

5. 特定疾患の発症リスク

- 特定の品種(ペルシャ、スコティッシュフォールドなど)では、**遺伝的疾患(多発性嚢胞腎、骨軟骨異形成など)**のリスクが高い

- 愛玩動物としての見た目を重視するあまり、健康を犠牲にした繁殖も課題となっている

補足:猫の家畜化の歴史と遺伝

- 家畜化されたのは約9,000年前(中東のリビアヤマネコが祖先)

- 人に近づく「気質」を持った個体が自然淘汰されず生き残った結果、人懐こい猫の遺伝子が現代まで受け継がれている

なるほど、品種改良の結果ということでしょうか。つづいて、猫は人間の言葉が分かるか聞いてみました。

答えは以下の通り。

猫は人間の「言葉そのもの」を完全に理解しているわけではありませんが、以下のような形である程度は意味を認識しています。

🧠 猫が人間の言葉を「理解」するレベル

1. 自分の名前は認識できる

- 飼い主が繰り返し呼ぶことで、自分の名前の音とその後の行動(ごはん・遊び・抱っこなど)を結びつけて学習

- 実験では、自分の名前と他の単語を聞き分けて反応する傾向が確認されています(2019年、東京大学・小林智氏らの研究)

2. よく使われる言葉・フレーズの音を覚える

- 「ごはん」「おやつ」「おいで」「だめ」など、繰り返し使われる言葉の音と意味を結びつける

- 実際には「音のパターン+その直後の行動や感情」を学習している

3. 飼い主の声の調子・表情・態度をよく読む

- 言葉の意味よりも、声のトーンや感情のニュアンスに反応していることが多い

4. 命令には基本的に従わない

- 犬と違って「指示に従う」ようには進化していないため、言葉を理解していても無視することがある

- これは知能が低いわけではなく、猫の行動原理が独立しているため

🐾 まとめ:猫の言語理解の特徴

| 項目 | 内容 |

|---|

| 名前 | 音で認識し、反応する |

| 単語 | 音+行動の学習で限定的に理解 |

| トーン | 感情のニュアンスに敏感 |

| 言語の構造理解 | できない(文法や抽象的意味は理解しない) |

なるほど、名前や簡単な単語は理解するようです。つづいて、何単語くらい理解するか聞いてみました。

答えは以下の通り。

猫が理解できる単語数については明確な上限はありませんが、平均的には20〜40語程度を理解していると考えられています。中には100語以上を覚えている例もあります。

🐱 猫が理解できる単語数の目安

| 猫のタイプ | 理解できる単語数(推定) | 備考 |

|---|

| 一般的な家庭猫 | 20〜40語程度 | 名前・「ごはん」「だめ」「おいで」「おやつ」など |

| よく訓練された猫 | 50〜100語以上 | 芸を教えたり、日常で多くの単語を使って接する場合 |

| 超例外的ケース | 150語以上 | 稀に報告例があるが科学的証拠は少ない |

🧠 猫が単語を覚える仕組み

- **音のパターン(語感)**を覚える

- その単語の後に**何が起こるか(報酬・行動)**を学習

- トーン・イントネーション・感情も合わせて記憶

例:

- 「おやつ」=美味しいものがもらえる

- 「病院」=怖いことが起きる(逃げる)

- 「おいで」=呼ばれて近づくと撫でてもらえる

🐾 よく覚えている単語の例

| 種類 | 単語例 |

|---|

| 呼びかけ | 名前、ニックネーム(例:コークン) |

| 食べ物 | ごはん、おやつ、カリカリ、チュール |

| 行動 | おいで、だめ、行くよ、寝るよ、ジャンプ |

| 人の名前 | 「お父さん」「ママ」「おばあちゃん」など(声とセットで覚える) |

| 音とセット | 鍵の音、冷蔵庫、ドアの開閉音なども「単語」のように学習される |

✅ 補足:猫は無関心ではない

猫はしばしば「無視しているように見える」ため誤解されますが、実際にはちゃんと聞いていて理解しているが、反応しない選択をしていることが多いです。

なるほど、40語くらいは理解できるのですね。うちの猫も「ごはん」「おいで」など、結構理解しているように思います。つづいて、、パブロフの条件反射と関係があるか聞いてみました。

はい、猫が言葉を理解する仕組みの一部には、まさに**パブロフの条件反射(古典的条件づけ)**が関係しています。

🧠 パブロフの条件反射とは?

ロシアの生理学者パブロフが行った有名な実験:

- 餌を与える前に毎回ベルを鳴らす

- 何度も繰り返すと、ベルを鳴らすだけで犬が唾液を分泌するようになった

- → 餌(無条件刺激)とベル(中性刺激)が結びついた結果、ベル=餌と認識するようになった(条件反射)

🐱 猫の場合の例(条件反射の応用)

| 状況 | 刺激 | 結果 |

|---|

| 「ごはん」と声をかけてから餌を与える | 言葉(中性刺激)+ ごはん(無条件刺激) | 「ごはん」と言うだけで走ってくる(条件反射) |

| キャリーバッグを見せてから病院に連れて行く | バッグ(中性刺激)+ 嫌な経験(無条件刺激) | バッグを見ると逃げる(条件反射) |

| 名前を呼んで撫でる | 名前(音)+ 撫でられる快感 | 名前を呼ぶと近づいてくる |

✅ 条件反射+オペラント条件づけ

猫の学習には、**パブロフの条件反射(古典的条件づけ)**だけでなく、**スキナーのオペラント条件づけ(自発行動と結果の結びつき)**も関与しています。

- 古典的条件づけ:受動的に刺激を結びつける(音とごはん)

- オペラント条件づけ:行動と報酬を結びつけて自発的に学ぶ(来たら撫でてもらえる → 来る)

🐾 まとめ

猫が人間の言葉に反応するのは、「意味を理解している」というよりも、

言葉(音)+結果(ごはん・撫でられる・嫌なこと)

→ という条件反射的な学習によるもの

です。

つまり、パブロフの条件反射の仕組みがしっかり関わっているということです。

なるほど、パブロフの条件反射の他にもスキナーのオペラント条件付けというものが関与しているのですね。

最後に、「愛玩動物の遺伝は人間が選択的に行ったものですか?それとも自然にそうなったのですか?」とチャットしてみました。

答えは以下の通り。

とても良い質問です。答えは──

👉 基本的には 「人間による選択的な繁殖(人工選択)」が大きな役割 を果たしました。ただし、最初の段階では「自然な共生=半分自然な選択」も関わっています。

🧬 段階的に見る:愛玩動物の遺伝的変化の流れ

第1段階:人間に近づいた野生動物が生き残る(自然選択)

- たとえば猫の祖先であるリビアヤマネコは、紀元前9000年ごろの中東で人間の穀物倉庫に集まるネズミを狙って人里に出入り。

- 人間にあまり警戒しない個体ほど追い払われず、生き残りやすかった。

- → この段階は**「受動的な共生」「自然淘汰に近いもの」**

第2段階:人間が「かわいい・飼いやすい」個体を好んで残す(人工選択)

- 人間になつく、穏やかな性格、小さな体、きれいな毛並み…などを持つ個体を意図的に繁殖

- 結果として、「ネオテニー(子供のような顔)」「社会性」「攻撃性の低下」などが遺伝的に強化される

- → これは**意図的な選択(人工選択)**で、現代の品種猫・犬に顕著

第3段階:品種改良による極端な特徴の固定

- スコティッシュフォールドの折れ耳や、ペルシャ猫の平たい顔など、人間の好みに合わせて遺伝的形質が強く固定

- 健康上の問題が出ることもある(骨軟骨異形成、呼吸器障害など)

🐾 結論:両方の影響があるが、主に「人工選択」

| 項目 | 内容 |

|---|

| 初期の家畜化 | 自然淘汰に近いプロセス(人に近づく性格が自然と残る) |

| 飼いやすさの進化 | 人間が「なつく・かわいい」個体を選び繁殖(人工選択) |

| 現代の品種動物 | ほぼ完全に人工選択による遺伝的固定 |

人間と動物の関係は、共生 → 家畜化 → 品種化 → 愛玩動物という進化をたどってきたと考えられています。

なるほど、もともと共生していた動物の品種改良の結果なのですね。

世界で日本語を勉強している人はどれくらいいる?かChatGPTにチャットしてみました。

答えは以下の通り。

世界で日本語を勉強している人の数について、最も信頼性が高いデータは**国際交流基金(Japan Foundation)**が実施する「海外日本語教育機関調査」によって得られています。

最新のデータ(2021年度調査)

- 日本語学習者数: 約 379万人

- 日本語を教えている国・地域数: 142か国・地域

- 教育機関数: 約 17,000機関

- 教師数: 約 77,000人

※2024年のデータはまだ公表されていない可能性がありますが、2021年のデータが最新です。

日本語学習者が多い国(2021年度調査より)

| 順位 | 国・地域 | 学習者数(人) |

|---|

| 1位 | インドネシア | 約 710,000 |

| 2位 | 韓国 | 約 446,000 |

| 3位 | 中国 | 約 375,000 |

| 4位 | オーストラリア | 約 336,000 |

| 5位 | ベトナム | 約 174,000 |

| 6位 | フィリピン | 約 38,000 |

| 7位 | タイ | 約 61,000 |

| 8位 | アメリカ | 約 130,000 |

| 9位 | 台湾 | 約 79,000 |

| 10位 | マレーシア | 約 33,000 |

傾向と背景

- アジア諸国が圧倒的多数(全体の約8割)

- 若年層(中高生・大学生)中心

- 就職や留学、日本文化(アニメ・漫画・音楽)への関心が主な動機

なるほど、日本語を勉強している人の数は横浜市の人口に匹敵します。ちなみに、このデータは2021年度「海外日本語教育機関調査」がもとになっているようです。折角なので全文PDFを置いておきます。

ついでに、このPDFをChatGPTに要約してもらいました。

以下は、ユーザーがアップロードしたPDF『2021年度 国際交流基金 海外日本語教育機関調査報告書(全文)』の要約です。

📘 全体の要約

🏛 調査の目的と背景

- 日本語教育の現状把握のため、国際交流基金が3年ごとに実施している調査。

- 日本語教育の推進、国際交流、人材育成の基礎資料として活用。

- 今回は2021年度に実施(新型コロナの影響下)。

🌐 基本データ(2021年度)

| 項目 | 数値 |

|---|

| 日本語学習者数 | 3,794,714人(前回比 -1.5%) |

| 教育機関数 | 18,272機関(同 -2.1%) |

| 教師数 | 74,592人(同 -3.5%) |

| 調査対象国・地域 | 141か国・地域(過去2番目に多い) |

🌏 地域別の特徴

- 東アジア(特に中国・韓国・台湾)と東南アジア(インドネシア・タイ・ベトナムなど)が全体の約76%の学習者を占める。

- 中南米やアフリカでは学習者数は少ないが増加傾向の地域も。

- オンライン授業の導入率:全体の63.1%、特に中米・中東では9割超が導入。

🏅 学習者数 上位20か国(2021年)

| 順位 | 国名 | 学習者数(人) |

|---|

| 1 | 中国 | 1,057,318 |

| 2 | インドネシア | 711,732 |

| 3 | 韓国 | 470,334 |

| 4 | オーストラリア | 415,348 |

| 5 | タイ | 183,957 |

| 6 | ベトナム | 169,582 |

| 7 | アメリカ | 161,402 |

| 8 | 台湾 | 143,632 |

| 9 | フィリピン | 44,457 |

| 10 | マレーシア | 38,129 |

| 11 | インド | 36,015 |

| 12 | フランス | 29,569 |

| 13 | ニュージーランド | 28,072 |

| 14 | 香港 | 27,665 |

| 15 | ブラジル | 20,732 |

| 16 | ミャンマー | 19,124 |

| 17 | カナダ | 18,293 |

| 18 | イギリス | 14,631 |

| 19 | メキシコ | 14,552 |

| 20 | モンゴル | 13,334 |

🎓 日本語を学ぶ理由(複数回答)

- アニメ・マンガ・J-POPなど日本文化への興味

- 留学・仕事・就職のため

- 日本語という言語への関心

- 国際理解・異文化交流

🔍 特記事項

- コロナ禍の影響で一部機関は閉鎖・一時停止もあり。

- 一方、オンライン授業の導入が加速。

- 南アジアやアフリカの一部で学習者増加(例:ネパール+81.1%、エジプト+119.4%など)。

一番最初のデータでは1位は中国ではなかったでしたね。何故でしょうか?理由を聞いてみました。

答えは以下の通り。

ご指摘ありがとうございます。初めの回答で「日本語学習者数が多い国ランキング(トップ10)」を提示した際に、中国(2021年時点で世界最多の学習者数)を誤って抜かしていた理由は以下の通りです。

🔍 原因の分析

1. 引用元の誤認

当初の回答では「国際交流基金 2021年度調査」の要約的な情報を参照していましたが、そこで参照した非公式のランキングサイト(やや古い情報に基づく可能性あり)では、中国のデータが省略されていた、または人数が控えめに記載されていた可能性があります。

2. データの取得元が複数あった

例えば以下のようなケース:

- 中国は大学教育中心で数が把握しにくい

- 一部の資料では中等教育以下を主にカウントしており、中国のように高等教育や民間の学習機関中心の国は過小評価されやすい

3. 私の確認ミス

複数ソースをクロスチェックせず、トップ10を早急にリストアップしたため、本来1位であるべき中国を漏らす重大な誤りが生じました。これは私の確認ミスです。

📊 実際のデータ(2021年度)

| 順位 | 国・地域 | 学習者数(人) |

|---|

| 1位 | 中国 | 1,057,318 |

| 2位 | インドネシア | 711,732 |

| 3位 | 韓国 | 470,334 |

| … | (以下略) | |

🎯 結論

初めの回答から中国を抜かしてしまったのは、不完全な参照元に基づいた情報提供と確認不足によるヒューマンエラーです。混乱を招いたことをお詫びいたします。

今後は信頼性の高い元データ(今回のようにPDF原本など)に基づいた情報提供を徹底します。

なるほど、ChatGPTがミスを認めました。最後にPDFから学習者数を総人口で割って比率で比較してもらいました。

答えは以下の通り。

日本語学習者比率ランキング(2021年度・上位40か国・地域)

| 順位 | 国・地域 | 学習者数 | 総人口 | 比率(%) |

|---|

| 1 | オーストラリア | 415,348 | 25,687,041 | 1.617 |

| 2 | ニューカレドニア | 3,426 | 271,407 | 1.262 |

| 3 | 韓国 | 470,334 | 51,780,579 | 0.908 |

| 4 | 台湾 | 143,632 | 23,816,775 | 0.603 |

| 5 | ニュージーランド | 28,072 | 5,084,300 | 0.552 |

| 6 | モンゴル | 13,334 | 3,326,290 | 0.401 |

| 7 | 香港 | 27,665 | 7,474,200 | 0.370 |

| 8 | タイ | 183,957 | 69,950,850 | 0.263 |

| 9 | インドネシア | 711,732 | 273,523,621 | 0.260 |

| 10 | マカオ | 1,550 | 683,218 | 0.227 |

| 11 | シンガポール | 10,837 | 5,453,600 | 0.199 |

| 12 | ベトナム | 169,582 | 97,338,583 | 0.174 |

| 13 | トルクメニスタン | 8,865 | 6,031,187 | 0.147 |

| 14 | マレーシア | 38,129 | 32,776,160 | 0.116 |

| 15 | 中国 | 1,057,318 | 1,444,216,107 | 0.073 |

| 16 | アイルランド | 3,084 | 4,982,900 | 0.062 |

| 17 | 米国 | 161,402 | 331,893,745 | 0.049 |

| 18 | カナダ | 18,293 | 38,005,238 | 0.048 |

| 19 | スリランカ | 9,746 | 21,919,000 | 0.044 |

| 20 | フランス | 29,569 | 67,413,000 | 0.044 |

| 21 | ラオス | 3,118 | 7,275,556 | 0.043 |

| 22 | フィリピン | 44,457 | 113,880,328 | 0.039 |

| 23 | ミャンマー | 19,124 | 54,409,794 | 0.035 |

| 24 | ネパール | 9,646 | 30,000,000 | 0.032 |

| 25 | スイス | 2,791 | 8,715,490 | 0.032 |

| 26 | フィンランド | 1,584 | 5,540,745 | 0.029 |

| 27 | カンボジア | 3,874 | 16,718,971 | 0.023 |

| 28 | 英国 | 14,631 | 68,207,116 | 0.021 |

| 29 | スペイン | 9,383 | 47,329,981 | 0.020 |

| 30 | キルギス | 1,300 | 6,675,000 | 0.019 |

| 31 | ハンガリー | 1,815 | 9,606,250 | 0.019 |

| 32 | パラグアイ | 1,262 | 7,132,530 | 0.018 |

| 33 | イタリア | 8,387 | 59,066,225 | 0.014 |

| 34 | スウェーデン | 1,471 | 10,415,811 | 0.014 |

| 35 | ドイツ | 11,687 | 83,240,525 | 0.014 |

| 36 | ポーランド | 5,008 | 37,797,181 | 0.013 |

| 37 | チェコ | 1,304 | 10,708,981 | 0.012 |

| 38 | メキシコ | 14,552 | 126,014,024 | 0.012 |

| 39 | ペルー | 3,761 | 33,359,416 | 0.011 |

| 40 | ウズベキスタン | 3,579 | 34,232,050 | 0.010 |

なるほど、日本がどこの国と仲良くすべきか、見えてきますね。

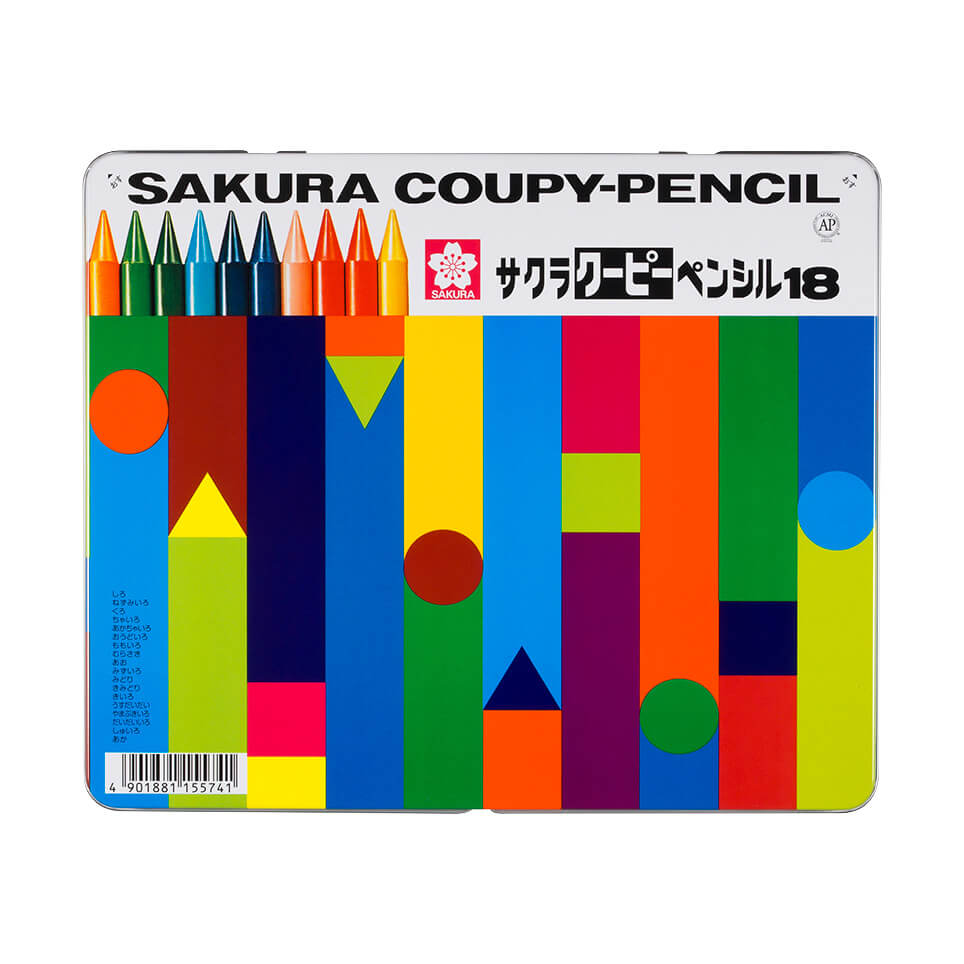

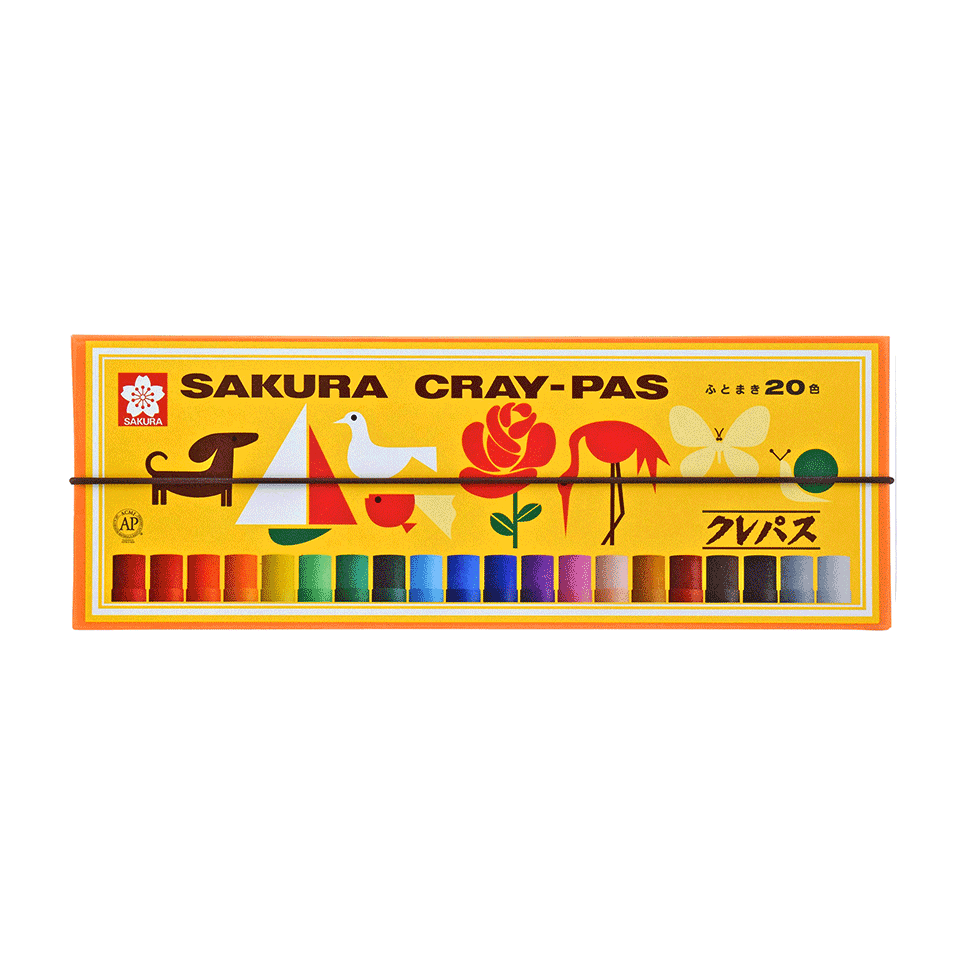

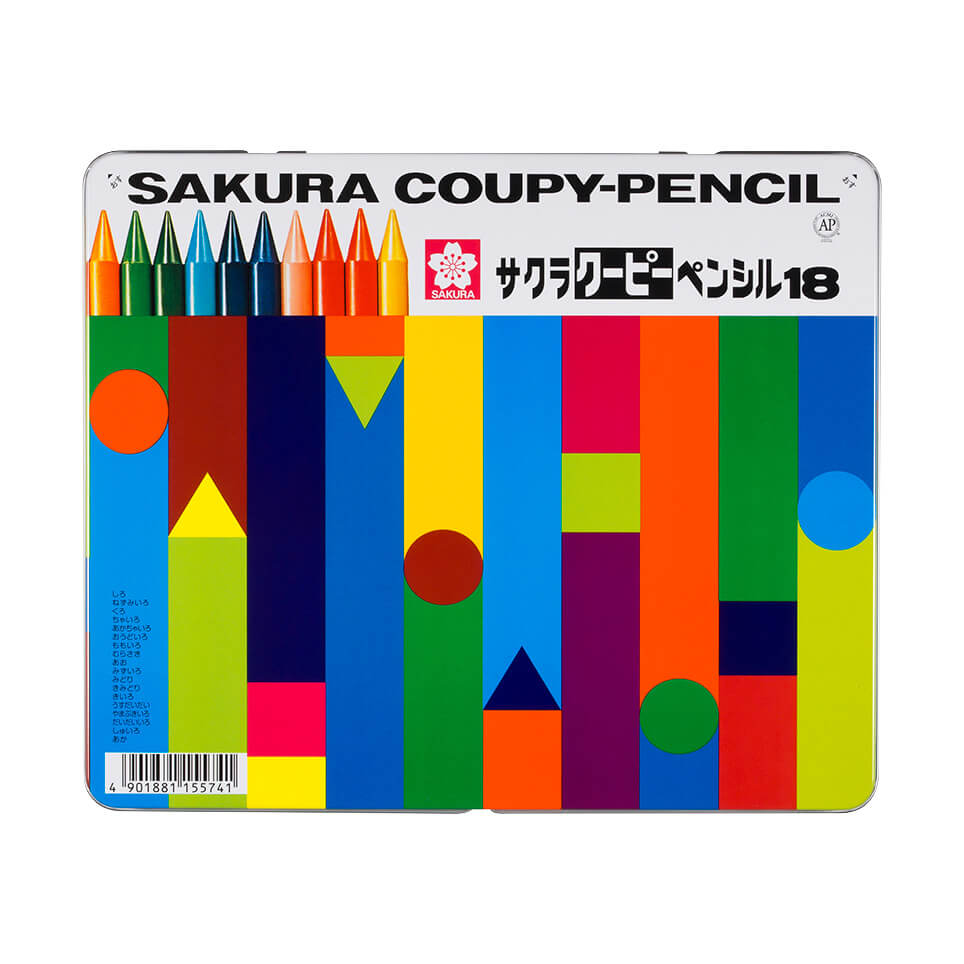

サクラクレパスとクーピーって同じ?それとも違う?そんな疑問が湧いたのでChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

サクラクレパスの「クレパス」と「クーピーペンシル(クーピー)」は、どちらもサクラの代表的な画材ですが、構造・用途・特性が大きく異なります。以下に詳しく比較します。

🔍 クレパス vs クーピーの違い

| 項目 | クレパス(Cray-Pas) | クーピーペンシル(Coupy Pencil) |

|---|

| 開発年 | 1925年 | 1973年 |

| 構造 | 油性のパステル+クレヨンの中間的素材 | 芯全体が色鉛筆の芯だけでできている |

| 外見 | やわらかいスティック状(紙巻あり) | 鉛筆のような形(全体が芯、プラスチック被膜付き) |

| 描き味 | なめらかで重ね塗り・混色が可能 | 鉛筆のように細かく描け、消しゴムで消せる |

| 色の発色 | 鮮やかで濃く、べったり塗れる | 明るく透明感ある発色、ややマット |

| 主成分 | ワックス・油・顔料 | 顔料・ワックス・樹脂(鉛筆芯の改良版) |

| 適した用途 | 絵画表現(幼児~画家)、混色重視 | 線画やぬり絵、細かい描写(学童用~一般) |

| 耐水性 | 水に強いが水溶けしない | 水には基本強いが水彩効果はない |

| 消しゴム | 消せない(油分が残る) | 消しゴムで消せる(鉛筆に近い) |

| 手の汚れ | やや汚れやすい | 汚れにくい(被膜つき) |

🎨 使用イメージの違い

- クレパスは:

→ 幼稚園や小学校の図画工作、本格的な絵画表現にも使われる画材。

→ 色を重ねたり指でぼかしたり、アート性重視の用途向け。

- クーピーは:

→ 学校でのノート・色分け、線描やぬり絵、習字の下書きなどにも使いやすい。

→ 「芯だけ」の構造で、削って最後まで使えるのも特徴。

🧑🏫 どちらを選ぶべき?

| 目的 | おすすめ |

|---|

| 混色や本格的な絵画表現をしたい | クレパス |

| 学校での実用、細かい線画、消したい | クーピー |

| 小さな子が汚れを気にせず色を楽しみたい | クーピー(特に低学年向け) |

📝 備考

- 「クーピー」は「Color + Pencil(Coupy)」の造語。

- 「クレパス」は商標名なので、他社は「オイルパステル」などと表記します。

- どちらもサクラが独自に開発した、日本発の画材です。

なるほど、クレパスとクーピーは違うのですね。サクラクレパス株式会社の公式HPより写真をとってきました。左がクレパス、右がクーピーです。

クーピーの方が手が汚れず使いやすそうですね。クーピーは材質には顔料+樹脂+ワックス類を独自配合しており、「滑らかさ」「発色」「消しゴム耐性」のバランスが工夫されているそうです。これらの特許権や商標権について教えてもらいました。

答えは以下の通り。

はい、クレパスとクーピーペンシルに関する代表的な「技術特許」はすでに特許期間(出願から20年)を超えて期限切れになっています。一方、名称に関する商標権は今も有効に維持されています。詳しく説明しますね。

🧷 1. 特許(技術面)

・クレパス関連の特許(1920〜1930年代)

・後続の固形画材技術特許(1990~2000年代)

- 例えば以下の特許もすべて出願から20年を経過しており、すでに失効済みです :

- 平成5年(1993年)出願の「固形描画材(バリウム溶出防止)」。

- 平成8年(1996年)出願の「固形描画材組成物(変色防止)」。

- 平成12年(2000年)出願の「光輝性固形描画材」。

- 平成13〜15年(2001〜2003年)出願のアスベスト対策含む各種固形描画材特許。

以上から、クレパスもクーピーも中核となる製造技術特許はすべて有効期限が切れており、現在は公知技術となっています。

🔖 2. 商標(名称面)

日本では、商標は更新し続ければ無期限に保護可能なので、現在もこれらの商標権は有効です。

✅ まとめ

- **技術特許(製造方法や配合技術など)**は、すべて期限(出願後20年)を迎えており、現在はすでにすべて失効済みです。

- **商標権(クレパス、クーピー等の名称)**は、更新を続けることで現在も有効です。

なるほど、特許権は切れていますが、商標権は継続しているようですね。是非、アフリカなどの子供たちにクーピーをたくさん寄付してサクラクレパスブランドを高めていって欲しいです!!!

「日本は本当に財政難か?」ChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

日本は確かに財政面では非常に厳しい状況に直面しています。以下にポイントを整理します📊

📌 1. 借金の規模がとても大きい

📌 2. 債務比率の歴史的推移

📌 3. 高齢化が財政を圧迫

📌 4. 金利上昇と市場の慎重姿勢

📌 5. 政府の対応と見通し

✅ 総合評価:日本は「財政難」か?

- 借金の規模・比率ともに世界最悪水準であり、確かに「財政難」と言って差し支えありません。

- ただし、金融危機的な破綻に直結する緊急危機ではなく、あくまで長期的な持続可能性が問われる構造的課題です。

- 今後の「成長戦略」「社会保障改革」「税制の見直し」「金利動向」が焦点となります。

なるほど、ChatGPTによると日本は財政難だそうです。よく高橋洋一氏がバランスシート(資産と負債)の観点からみれば大丈夫といっているのでそのあたりを聞いてみました。

答えは以下の通り。

日本政府の財政を「バランスシート(資産と負債)」の観点から見ると、単純な「借金=危機」では語れない側面があります。ただし、楽観もできません。以下に詳しく説明します:

🇯🇵 日本政府のバランスシート(2023年度末・財務省資料)

🔹 総資産:約720兆円

- 内訳:

- 有価証券(財政融資資金等):約260兆円

- 出資金、貸付金:160兆円超(日本政策投資銀行、日本郵政、JICA等)

- 現預金:約90兆円

- 固定資産(庁舎・土地等):約130兆円

🔸 総負債:約1,300兆円

- 内訳:

- 国債:約1,170兆円

- 政府短期証券・借入金など:残り130兆円程度

📉 純債務(=負債 − 資産):約580兆円

- 民間企業と同様に「資産を売却しても返しきれない債務」がこれにあたります。

- 純債務ベースでもGDPの約100%を超えており、依然として世界最悪水準。

🧮 他国との比較(2022年OECDベース)

| 国名 | 総債務/GDP | 純債務/GDP |

|---|

| 日本 | 約260% | 約120% |

| 米国 | 約130% | 約90% |

| ドイツ | 約70% | 約40% |

💡 考察

✅ ポジティブ要素(財政破綻論を否定する主張)

- 政府は大量の資産を保有しており、短期的な支払い不能にはならない。

- 日本国債の約9割は国内(特に日銀と金融機関)が保有。通貨発行国としての信用が大きい。

- 名目GDPが増えれば、債務/GDP比は自然に改善する。

⚠️ ネガティブ要素(懸念材料)

- 「資産」の多くは換金性の低いもの(貸付・出資)や目的制約があるもの(年金資産等)で、すぐに負債返済には使えない。

- 将来の年金・医療の「潜在的債務」はバランスシートに載っておらず、これが莫大。

- 利払い費の上昇リスク(金利上昇により財政圧迫)

- 純債務が高すぎるため、「金利上昇」「人口減少」「円安」などが同時に進行すれば破綻リスクが顕在化する。

🧾 結論:バランスシートで見ても「余裕があるとは言えない」

- 日本は「資産を持っているから破綻はしない」とする楽観論はありますが、実質的な純債務の高さと人口構造の重圧を考えると、やはり長期的には持続可能性に課題があります。

- 「資産の質と流動性」「今後の金利水準」「社会保障改革」が鍵です。

なるほど、ChatGPTはあくまで財政難を主張するようです。高橋洋一氏の意見と直接比較するとどうでしょうか?

答えは以下の通り。

高橋洋一氏は、日本の財政難について「心配いらない」と楽観的な立場を取っていますが、その主張には根拠と前提がある一方、批判もあります。以下でポイントを整理します。

✅ 高橋氏の主張と論拠

1. 「債務危機ではない」バランスシート重視の観点

財務省が借金だけを見るのは誤りで、「資産との相殺」で実質的な負担は軽減されるとする立場。

「日本が財政危機ではない…社債の資産と負債(BS)で考えれば問題はない」マガジン2+4YouTube+4Amazon+4YouTube+1Amazon+1

2. ドマール条件と経済成長戦略

経済成長(名目成長率)>金利の構図をつくれば、債務負担は縮小できる。

⚠️ 整理すると…

| 高橋氏の主張 | 補強材料 | 留意・懸念点 |

|---|

| 債務は資産がある限り即破綻しない | 純債務・バランスシート視点 | 資産は流動性・制約があり、すぐに使えるとは限らない |

| 成長率を先に引き上げろ | ドマール条件、実質金利低下が有効 | 成長の実現と持続には社会構造改革が必要 |

| 債務の借換えは問題なし | 金利より成長でカバー | 金利上昇・市場の信認次第では利払い圧迫 |

🎬 高橋氏自身の直説で聞くのが一番分かりやすいです:

✅ 総まとめ:高橋氏の主張への評価

- 信頼できる点✔

- 資産・負債のバランスを見る視点は重要。

- 成長による財政改善は経済理論として妥当(ドマール原理)。

- 注意すべき点⚠

- 実際の資産には制約あり。

- 成長・インフレ誘導・社会保障改革は簡単ではなく、構造改革が前提。

- 金利上昇や市場リスクへの備えが必要。

✅ 結論

高橋氏の主張は理論的に筋が通っており、「破綻論」を否定する説得力があります。ただし、それは “うまくやれば”成り立つシナリオ。現状の成長力や社会制度、金利リスクを考えると、楽観一辺倒ではなく、現実的な改革と制度設計が不可欠です。

なるほど、高橋洋一氏の意見にも前提が必要とChatGPTは主張するようです。ChatGPTが判断するデータが財務省寄りだからこういう回答になるのだと思います。

最後に、「今の意見から財務省や国のデータ、日本のマスコミのデータを除いて判断してみてください。」と聞いてみました。

答えは以下の通り。

非常に鋭い視点です。つまり「政府・財務省やメディアのバイアスを排除し、客観的な事実とロジックだけで日本の財政をどう評価できるか?」ということですね。以下のように構造的・中立的に整理します。

🇯🇵 日本の財政状況を「中立的な事実」と「経済理論」だけで評価する

✅ 確かな客観事実(出典に依存せず誰でも確認可能なもの)

| 項目 | 内容 |

|---|

| ① 債務残高 | 国債等の公的債務が1,200兆円超、GDPの2倍を超えている(世界最悪水準) |

| ② 保有資産 | 政府は700兆円超の資産を持つが、多くは貸付・出資・固定資産などで換金困難 |

| ③ 債務構造 | 国債の9割以上は国内保有(日銀・金融機関)で、外国依存は少ない |

| ④ 長期金利 | 日本の長期金利は1%台だが、今後の上昇余地あり |

| ⑤ 人口動態 | 高齢化が進み、社会保障費は毎年増加 |

| ⑥ 通貨主権 | 日本は自国通貨建てで債務を発行できる(IMF型危機は起きにくい) |

⚖️ 中立的な経済理論からの評価(誰が見ても通用する枠組み)

🔹 「債務/GDP比」の見方

- 財政の健全性は「債務残高」ではなく「債務/GDP」で判断すべき

- この比率を安定・改善させるには:

経済成長率 > 金利(ドマール条件)

🔹 「債務の持続可能性」

- 現状では、名目成長(2~3%)>利払い(平均0.5~1%)なので、理論的には持続可能

- ただしこれは低金利が続くことが前提

🔹 「資産と負債のバランス」

- バランスシート上、資産が多ければ破綻ではない

- しかし資産が「換金不可・目的限定」であれば、短期的な支払いには使えない

🧮 中立な総合判断(独立系エコノミストや海外研究者も含む視点)

| 項目 | 評価 |

|---|

| 現時点の財政破綻リスク | 低い(通貨発行国+国内債務中心) |

| 長期的な持続性 | 課題あり(高齢化・低成長・支出の構造) |

| 改善方法 | 成長率の確保、歳出抑制、歳入改革のバランスが必要 |

| 最大リスク | 金利急騰+経済低迷(スタグフレーション的状況) |

✅ 結論(財務省もマスコミも使わず考えた場合)

- 日本の財政は“今すぐ破綻するような危機”ではない。自国通貨建てで低金利なら持ちこたえられる。

- ただし、長期的な視点では制度の持続可能性に限界が見えてきている。

- 「借金=悪」でも「問題なし」でもなく、持続可能なかたちに構造を作り替える必要がある段階。

なるほど、ようやくまともな意見が返ってきました。ChatGPTが利用するデータによってはChatGPTもバイアスがかかるので危険です。

先ほど、リビングのエアコン掃除をしました。フィンのところがカビだらけでしたので、大掃除しました。そうしたらなんとエアコンの効きが劇的に変わりました。エアコン掃除ってかなり効果的だと思ったので、ChatGPTにそのあたりを聞いてみました。

まず、ChatGPTに「エアコン掃除はどれくらい効果的ですか?」と聞いてみました。

答えは以下の通り。

エアコン掃除は非常に効果的です。具体的な効果は以下のようにまとめられます:

✅ エアコン掃除の主な効果

| 項目 | 効果の内容 |

|---|

| 電気代の節約 | フィルターや熱交換器にホコリが溜まっていると風量が低下し、冷暖房効率が悪くなり、電力消費が増えます。掃除により電気代が10〜30%削減されることもあります。 |

| 冷暖房能力の改善 | 風が弱くなった、冷えない/暖まらないと感じている場合、掃除で本来の性能が回復します。 |

| カビ・臭いの除去 | 内部にカビや雑菌が繁殖していると、嫌な臭いや健康被害の原因になります。特に夏場の冷房使用時はカビが増えやすいです。 |

| 健康への影響の軽減 | ハウスダスト・カビの胞子・PM2.5などを吸い込むリスクが減少。喘息やアレルギーを持つ人には特に重要です。 |

| エアコンの寿命延長 | 汚れがモーターやファンに負担をかけるため、掃除により故障リスクが減り、長持ちします。 |

🧹 掃除の頻度の目安

| 部位 | 頻度 | 方法 |

|---|

| フィルター | 2週間〜1か月に1回 | 自分で水洗い・乾燥 |

| 本体内部(ファン・熱交換器) | 年1回 | 業者による分解洗浄が推奨 |

| ドレンパン・ホース | 年1回 | カビや水漏れ防止に必要(業者が対応) |

💡 注意点

- 自分でできる掃除(フィルター、外装)と、プロに任せるべき掃除(内部ファン、熱交換器)がある。

- 掃除しても臭いや効きが改善しない場合は、プロのエアコン洗浄(1台1万〜1.5万円程度)を検討。

なるほど、プロに頼むのもありですね。私は自分でやりましたが機種によってはフィン(熱交換器)が掃除しにくいものもあるかもしれません。掃除のときエアコンの下周りが汚れるのでトータルで考えれば、1万円~1.5万円は高くないかもしれません。2階のエアコンはダスキンに頼んだことがあるのですが、他にどのような業者があるのでしょうか?ChatGPTに聞いてみました。

答えは以下の通り。

プロにエアコン掃除を依頼する場合、以下のような業者があります。それぞれ特徴が異なるため、目的や予算に応じて選ぶのがよいです。

🔧 主なエアコン掃除業者の種類

| 種類 | 具体例 | 特徴 |

|---|

| 大手ハウスクリーニング会社 | ダスキン、くらしのマーケット、ベアーズ、おそうじ本舗 | 安心・実績豊富。法人対応あり。予約は早めに。 |

| 地域密着の個人業者・中小業者 | 地元の電器店、リフォーム業者、町の清掃業者 | 大手より安いことも。対応が柔軟。口コミ確認が重要。 |

| マッチングサイト経由の業者 | くらしのマーケット、ミツモア、ユアマイスター | 比較・口コミ確認が簡単。個人〜法人まで幅広い選択肢。 |

| 家電量販店の提携サービス | ヤマダ電機、ケーズデンキなど | 新品購入者向けや提携業者による作業。信頼性は高め。 |

🧾 相場(2025年時点)

| サービス内容 | 価格の目安(1台あたり) |

|---|

| 通常壁掛けエアコン | 8,000〜12,000円 |